Warning from Space

Uchujin Tokyo ni arawaru (Japan 1956)

Regie: Koji Shima

Drehbuch: Hideo Oguni, nach einer Story von Gentaro Nakajima

Kamera: Kimio Watanabe

Musik: Saitaro Omori

Darsteller: Toyomi Karita (Hikari/Alien Nr. 1), Bontaro Miake (Prof. Dr. Kamura), Mieko Nagai (Taeko Kamura), Isao Yamagata (Dr. Matsuda), Keizo Kawasaki (Dr. Toru Isobe) u. a.

Produzent: Masaichi Nagata. Company: Daiei Studios

Laufzeit: 87 Minuten; Farbe

Premiere: 29. Januar 1956 (Japan); 21. Oktober 1957 (GB); 1963 (USA)

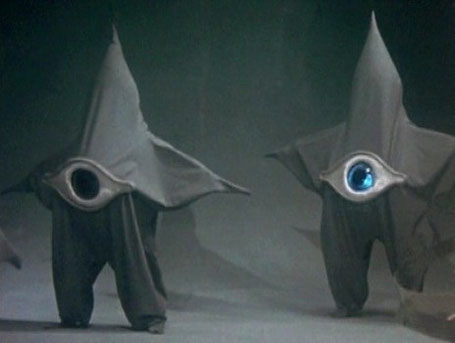

Weltweit häufen sich beunruhigende Sichtungen von UFOs. Außerirdische sind mit einem großen Raumschiff in der Nähe der Erde eingetroffen und senden ständig kleinere Kundschafterschiffe aus. Sie kommen vom Planeten Paira, der sich auf derselben Umlaufbahn wie die Erde befindet, aber von der Erde aus gesehen stets hinter der Sonne verborgen bleibt. Die Außerirdischen, die wie große Seesterne mit einem einzelnen großen Auge in der Mitte aussehen, sind besorgt, dass sich die Menschheit mit ihren Atomwaffen selbst auslöschen könnte. „The earthlings must be stopped!“, lautet ihre Mission. Zu diesem Zweck beschließen sie, in Japan mit dem führenden Wissenschaftler Professor Kamura Kontakt aufzunehmen.

Weil die Menschen die Außerirdischen mit ihrem bizarren Aussehen für schreckliche Monster halten und immer sofort davonlaufen, wenn sich ihnen einer der Besucher nähert, scheitern zunächst alle Versuche der direkten Kontaktaufnahme. Daraufhin beraten sich die Aliens in ihrem Raumschiff und beschließen, einen von ihnen, „Nr. 1“, in einen Menschen zu verwandeln. Als Vorlage dient ihnen das Bild der berühmten Revuetänzerin Hikari. Als Nr. 1 in Gestalt von Hikari in einem See auftaucht und vortäuscht zu ertrinken, wird sie von Dr. Toru Isobe, einem Mitarbeiter von Professor Kamura, aus dem Wasser gefischt. Anfangs wirkt die kühle Schöne auf die Wissenschaftler mysteriös. Später jedoch erklärt sie, wer sie ist, und spricht eine alarmierende Warnung aus: Ein fremder Planet aus einer anderen Galaxis ist auf Kollisionskurs mit der Erde, wodurch auch die Existenz ihrer eigenen Heimatwelt Paira bedroht sein könnte.

Nr. 1 fordert die Menschheit auf, in einem vereint ausgeführten Schlag sämtliche Atomwaffenarsenale gegen den sich nähernden Planeten abzuschießen, um ihn auf diese Weise vom Kurs abzubringen oder zu sprengen. Die japanische Regierung erkennt den Ernst der Lage, doch leider lassen sich die anderen Nationen im Weltrat nicht davon überzeugen, die Atomwaffen wie vorgeschlagen einzusetzen. Der fremde Planet kommt der Erde immer näher und löst Stürme, Fluten, Erdbeben und eine Hitzewelle aus. Endlich entschließt sich der Weltrat zu handeln. Doch leider bleiben die auf dem fremden Planeten explodierenden Atombomben wirkungslos . . .

Seesterne aus dem All

Ishiro Hondas Riesenhit Godzilla (1954) zog in Japan einen Boom von Monster- und Science-Fiction-Filmen nach sich. Einer der ersten Filme, die aus diesem Boom hervorgingen, ist Uchujin Tokyo ni arawaru (zu Deutsch: Weltraummenschen erscheinen in Tokio). Der Film, der außerhalb Japans zumeist unter dem Titel Warning from Space firmiert, entstand in den Daiei-Studios, die neun Jahre später mit Daikaiju Gamera (1965) die Monsterfilmreihe um die radioaktive Riesenschildkröte Gamera ins Leben riefen. Warning from Space hingegen schlug eine andere Richtung ein: Der Streifen war der erste japanische Science-Fiction-Film im Weltraum und darüber hinaus der erste in Farbe.

Warning from Space ist heute leider nur in sehr schlechten, im Bildformat beschnittenen DVD-Ausgaben bzw. Online-Videos zugänglich, die neben Verschmutzungen und geringer Bildschärfe nur blasse und verwaschene Farben mit einem Stich ins Rosa bieten. Über die Qualität des japanischen DVD-Releases kann ich nichts sagen, da ich ihn nicht kenne. Die besten Farben der mir bekannten Quellen bietet die amerikanische TV-Fassung von 1963, die im Internet Archive zu finden ist. Sie macht zum Beispiel deutlich, dass die Kostüme der Aliens und auch die karge Kulisse ihres Raumschiffs, die in vielen Kopien gelblich-braun bis ockerfarben erscheinen, in Wirklichkeit grau waren. Allerdings hat die US-Fassung einen anderen Filmschnitt und auch eine andere Musik. Dass der Film heute überhaupt nur noch in miserablen Kopien zu sehen ist, ist sehr schade, denn alles in allem ist Warning from Space ein recht launiger Eintrag ins Science-Fiction-Kino der Fünfzigerjahre, und mit einem knackigeren Bild und satten, leuchtenden Farben würde der Film einen deutlich besseren Eindruck machen.

Mit seinen großen Seesternen aus dem All, die in ihrer Körpermitte ein einzelnes großes Auge haben, bietet der Film Aliens auf, die zweifellos zu den seltsamsten der Kinogeschichte zählen. Ihr Design wurde vom renommierten japanischen Avantgarde-Künstler Taro Okamoto (1911–1996) entworfen, dessen berühmtestes Werk, die 70 Meter hohe, kolossale Skulptur Turm der Sonne, zum Symbol der Weltausstellung 1970 in Tokio wurde – und den Außerirdischen aus Warning from Space übrigens nicht unähnlich ist. Okamoto reduzierte die glupschäugigen Aliens der Fünfzigerjahre auf ihre Quintessenz, und das simple grafische Design ist fraglos sehr originell. Wie John Baxter vermeldet, sollen Okamotos wandelnde Pentagramme sogar Stanley Kubrick beeinflusst haben: Neben den japanischen Monsterfilmen hatten angeblich auch die „namenlosen, zwei Meter großen schwarzen Seesterne mit einem einzelnen zentralen Auge, die wie Ballettänzer auf Spitze gingen“, im jungen Kubrick das Interesse für Science-Fiction-Filme geweckt (Stanley Kubrick: A Biography, New York 1997, S. 200).

Die Idee ist gut, ihre Umsetzung nicht: Die Alienkostüme aus seidigem grauem Stoff wirken ausgesprochen ulkig und lachhaft, und so verwundert nicht, dass sie in den einschlägigen Blogs und Websites von Filmfreaks und Kritikern regelmäßig Hohn und Spott auf sich gezogen haben. Hinzu kommt noch, dass die Plakate und Aushangfotos zum Film die Seesterne als gigantische Monster zeigen, die durch Tokios Häuserschluchten stapfen – eine dreiste Lüge, denn im Film selbst bleiben die Aliens stets so groß wie Menschen.

Die Handlung ist ein unausgegorenes Mischmasch, das Motive aus Der Tag, an dem die Erde stillstand (1951) und Der jüngste Tag (1951) zusammenrührt, aber sie wird mit Energie und Tempo erzählt und vermag trotz aller Klischees die Spannung zu halten und sogar hier und da zu überraschen. Die Schauspieler liefern kreuzbrave Leistungen ab und wirken oft hölzern und blutleer, doch das ist angesichts der Scherenschnittfiguren, die sie zu verkörpern haben, zu verschmerzen. Dafür sind sie mit redlichem Eifer bei der Sache. Am meisten stechen die adrette Toyomi Karita als unterkühlte Alienfrau Nr. 1 (im japanischen Original „Ginko“) und Isao Yamagata als integrer Wissenschaftler Dr. Matsuda hervor. Letzterer hat gegen Ende des Films einige herrlich hysterische Momente, als er, von finsteren Agenten gefesselt und allein gelassen, nur knapp im Chaos eines Erdbebens überlebt, sich befreit und anschließend entkräftet durch die in Trümmern versinkende Stadt taumelt.

Die Bühnenbauten und die Ausstattung sind, von den Alienkostümen einmal abgesehen, bemerkenswert großzügig und schick; zudem profitiert der Film von den vielen Außenaufnahmen, die nebenher die urwüchsigen landschaftlichen Reize Japans einfangen. Etwas Glamour hält mit der Szene Einzug, in der Toyomi Karita als Marilyn-Monroe-Verschnitt in einem Revuetheater eine muntere Shownummer abliefert.

Die Weltraumszenen mit dem Sternenfirmament, den Planeten und dem absurden Raumschiff der Pairaner, das aus messingfarbenen Tröten zusammengebastelt wurde und wie eine Alarmsirene im All aussieht, sind für den damaligen Stand der Technik passabel getrickst. In seiner zweiten Hälfte fährt der Film recht aufwendige Katastrophenszenen auf, in denen in Godzilla-Manier diverse Häusermodelle in Stürmen und Erdbeben zu Bruch gehen und Modellbau-Landschaften schäumend überflutet werden. Angenehmerweise werden für die Zerstörungen nur sehr wenig stock footages zu Hilfe genommen.

Die vielleicht ambitionierteste, allerdings nur mäßig spektakuläre Trickszene ist die Verwandlung des Aliens Nr. 1 in eine Frau. Zunächst senkt sich eine runde Plexiglasscheibe über dem Alien ab, und anschließend vollzieht sich schrittweise die Metamorphose, die mit zahlreichen Über-blendungen bewerkstelligt wurde. Die Szene ist unverkennbar eine Nachäffung der Metamorphose des Maschinenmenschen in Fritz Langs Metropolis (1927), worauf vor allem die rotierenden Spiralringe deuten, die während der Verwandlung immer wieder über die Figur von Nr. 1 geblendet werden und offenbar die Lichtringe imitieren sollen, die in Metropolis die Robotergestalt während der Verwandlung zur menschenähnlichen Maria umflirren. Ein – zugegeben marginaler – Fingerzeig auf Metropolis findet sich auch an anderer Stelle, nämlich in der laut tickenden Wanduhr, die gegen Ende des Films den Countdown zur Explosion der Atombomben auf dem fremden Planet anzeigt: Sie sieht praktisch genau so aus wie die große Wanduhr in Metropolis, nur dass sie nicht wie dort zehn, sondern korrekterweise zwölf Stunden anzeigt.

Wie bereits erwähnt, bedient sich die Handlung im Wesentlichen bei anderen Filmen, aber es ist auch interessant zu sehen, welche Elemente hier zum ersten Mal auf der Kinoleinwand erschienen. So ist die Idee einer Schwesterwelt der Erde, die auf der Erdumlaufbahn unentdeckt auf der anderen Seite der Sonne kreist, meines Wissens in diesem Film zum ersten Mal verwendet worden. Sie wurde später von den Daiei-Studios in Gamera Versus Guiron (1969) wiederverwendet und avancierte in Gerry Andersons Unfall im Weltraum (1969) zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Und während das Bild des näher kommenden fremden Planeten, dessen rot leuchtende Scheibe im Teleskop immer größer und bedrohlicher erscheint, unverkennbar der roten, näher kommenden Sonne Bellus aus Der jüngste Tag (1951) nachempfunden ist, lassen die in rötliches Licht getauchten, fiebrigen Bilder eines menschenleeren Tokios, das unter einer tödlichen Hitze leidet, in ihrem Stil an ganz ähnliche Bilder in Val Guests Der Tag, an dem die Erde Feuer fing (1961) denken. Gewiss: Die Idee, dass ein herannahender Himmelskörper auf der Erde Hitze und Feuersbrünste hervorruft, hat es im Kino schon oft gegeben – sie reicht bis zum frühen US-Stummfilm The Comet (1910) zurück –, doch es ist interessant zu sehen, dass die apokalyptische Stimmung der Bilder in Val Guests Film zuvor schon hier in ganz ähnlicher Art und Weise erzeugt wurde. Ein interessantes, freilich geringes Detail sind die rotierenden Ringe, um die sich die Aliens an Bord des Raumschiffes versammeln, die später in Richard Donners Superman (1978) wiederkehrten und dort die angeklagten Rebellen auf Krypton umkreisen.

Das Drehbuch ist nicht nur derivativ, sondern auch heillos schlampig zusammengeschraubt und strotzt nur so vor logischen Fehlern. Weil es zwei Genreklassiker mit völlig verschiedenen Themen miteinander verquickt, wird die Motivation der Aliens völlig unnachvollziehbar. Anfangs verfolgen die Aliens noch wie Klaatu aus Der Tag, an dem die Erde stillstand das Ziel, die Menschheit von ihrem gefährlichen Irrweg der atomaren Aufrüstung und Selbstzerstörung abzubringen. Als später jedoch Nr. 1 zu den Wissenschaftlern spricht, ist davon keine Rede mehr. Stattdessen warnt Nr. 1 die Menschheit vor einem heranrasenden Planeten und fordert sie auf, ihre Atomwaffen gegen den Planeten einzusetzen. Von da an beschäftigt sich der Film nur noch mit dem Weltuntergangsszenario, aufgepeppt mit einer Nebenhandlung, in der ein diabolischer alter Nazi aus Südamerika Dr. Matsuda entführt, um ihm eine bahnbrechende neue Formel zur Energiegewinnung zu entlocken.

Diese Formel wird zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Sie verspricht, enorme Energiemengen freizusetzen, die selbst die Energien der mächtigsten Wasserstoffbomben zigfach übertreffen. Als Nr. 1 die Formel auf Dr. Matsudas Schreibtisch erblickt, vernichtet sie sie sofort, weil die Formel in den Händen der unreifen Menschheit eine zu große Gefahr darstellen würde. Nr. 1 erklärt, dass die Pairaner bereits vor Jahrhunderten auf die Formel gestoßen seien, aber wegen der in ihr schlummernden Gefahr freiwillig auf sie verzichtet hätten. Ironischerweise ist es aber genau diese Formel, die die Pairaner am Ende des Films benötigen, um eine Bombe gegen den heranrasenden Planeten zu bauen. Erst in letzter Sekunde gelingt es den Aliens, den entführten Dr. Matsuda aufzuspüren und von ihm die Formel zu erfahren.

Der Filmkritiker Scott Ashlin hat in diesem Zusammenhang auf seiner sehr lesenswerten Webseite 1000 Misspent Hours and Counting auf eine interessante Implikation hingewiesen:

Wir haben hier in Warning from Space ein Szenario, in dem eine hochentwickelte pazifistische Gesellschaft sich auf die kriegstreiberischen Barbaren von der Nachbarwelt verlässt, um die sichere Vernichtung in einer kosmischen Katastrophe zu verhindern, während die Pazifisten selbst auf die Mittel zur Bekämpfung bewusst verzichtet haben! Bei aller Fortschrittlichkeit uns gegenüber wären die Pairaner erledigt ohne unsere Hilfe, weil wir diejenigen sind mit den großen selbstmörderischen nuklearen Waffenarsenalen, und weil wir diejenigen sind, die dumm genug sind, immer tiefer in die gewalttätigen Geheimnisse der Natur einzudringen, statt das erwachsene Ding zu machen und die moralischen Grenzen unserer intellektuellen Kraft zu bedenken. Aber unglücklicherweise scheint niemand der Macher von Warning from Space ( . . . ) auch nur eine Idee davon gehabt zu haben, mit welch zum Nachdenken anregenden Material sie hier arbeiteten. (1000 Misspent Hours and Counting)

Zweifellos eine scharfsichtige Beobachtung – die allerdings in ihrer Bewertung ein wenig relativiert werden muss. So ist das nukleare Waffenarsenal, auf das Ashlin hinweist, gegen den herannahenden Planeten wirkungslos, und Dr. Matsuda ist auf seine Energieformel auch nicht im Bestreben gestoßen, die Geheimnisse der Natur für neue Waffen nutzen zu wollen. Nr. 1 erklärt unmissverständlich, dass ohne das technische Know-How der Außerirdischen die irdischen Wissenschaftler außerstande gewesen wären, eine effektive, planetenzerstörende Waffe aus der Formel abzuleiten. Dass indessen die Macher von Warning from Space blind für die Implikationen ihrer Story waren, ist ein Merkmal, das sie mit vielen Machern von Science-Fiction-Filmen teilen. Beispielsweise ist in Der Tag, an dem die Erde stillstand das Vertrauen der Außerirdischen auf eine unbestechliche und tödliche Roboterpolizei, die jeden gewalttätigen Impuls sofort unterdrücken soll, schon oft kontrovers diskutiert worden. Dass die Gewalt als letztes Mittel auch dort nicht getilgt ist, der utopische Fluchtpunkt einer radikal pazifistischen Gesellschaft in letzter Konsequenz immer relativiert bleibt, ist ein Dilemma, dass Der Tag mit Warning teilt.

Weitere logische Ungereimtheiten belasten den Film. Wenn Nr. 1 in Gestalt des Revuestars Hikari zur Erde zurückkehrt, spielt sie zunächst eine Ertrinkende, lässt sich aus dem See fischen und hält sich dann eine ganze Weile über ihre Herkunft und ihre Absichten bedeckt. Ihr Verhalten verschwendet angesichts der drohenden Katastrophe wertvolle Zeit und ist völlig unsinnig. Was soll das Ganze also? Ganz einfach: Nr. 1 entspricht hier dem Klischee, dass Besucher aus dem All zunächst immer darauf aus sind, sich zu tarnen und mit den Menschen ein Versteckspiel zu spielen; so soll die mysteriöse Aura des Aliens gesteigert werden. Oder: Weshalb lassen die Behörden Tokio evakuieren? Gegen die Fluten oder die Hitze mag diese Maßnahme vielleicht auf den ersten Blick sinnvoll sein, aber da die Kollision mit dem fremden Planeten und die totale Vernichtung der Erde in nur wenigen Tagen geschehen soll, ist die Evakuierung letztlich völlig überflüssig – und wahrscheinlich logistisch auch undurchführbar. Schließlich: Wenn Dr. Matsuda von seinen Entführern einen ganzen Monat gefesselt und geknebelt in einem menschenleeren Haus zurückgelassen wurde, wäre er da nicht zum Zeitpunkt seiner Rettung längst verdurstet? Ja, aber das spielte keine Rolle, da es hier nur darum ging, die Dramatik der Entführungsgeschichte und der Rettung der Erde in letzter Sekunde auszuschöpfen. Aus demselben Grund verschwindet Nr. 1 auch zunächst für einen Monat und lässt die Menschheit mit ihren Versuchen, die Erde zu retten, allein, statt sofort Dr. Matsuda um seine Energieformel zu bitten, die am Ende die Vernichtung des fremden Planeten ermöglicht.

Neben logische Ungereimtheiten wie diese treten viele Möglichkeiten, die sich der Film unnötig vergibt. So wird die romantische Nebenhandlung um Toru und Kamuras Tochter Taeko nur kurz aufgegriffen und dann völlig fallengelassen. Die UFOs sind am Himmel nur leuchtend vorbeizischende Flecken; als eine Aufklärungsrakete gestartet wird, um bessere Fotos von den Objekten zu schießen, sind später auf den Fotos wieder nur leuchtende Flecken zu sehen – und der Zuschauer findet nur einen blinden plot point. Ähnlich stumpf wirkt der Wirbel um die Untersuchung des Tennisschlägers und der Kappe, die Nr. 1 getragen hat: Die Wissenschaftler stellen fremdartiges Gewebe und das Fehlen von Fingerabdrücken fest, für den Zuschauer aber wirkt beides völlig unspektakulär.

Dafür blitzen in einigen ungewöhnlichen Einfällen unvermutet auch die Qualitäten des Regisseurs Koji Shima auf. Eine originelle und bemerkenswert stimmungsvolle Szene zeigt eine Gruppe junger Leute beim Picknick an einem rauschenden Fluss. Ein Mädchen stellt das tragbare Radiogerät ab, das soeben die Neuigkeiten über die Besucher von Paira und die drohende Vernichtung der Welt durch den fremden Planeten vermeldet hat. Sie macht sich darüber nur lustig und erklärt: “Science fiction – itʼs a lot of nonsense!” Anschließend stellt sie sich lachend an das Flussufer und macht sich einen Spaß mit dem neu gehörten Wort. “Paira!” ruft sie laut ins Tal, um auf das Echo zu horchen, und bald machen es die anderen ihr nach.

Auch in einer anderen Szene scheint Koji Shima den Schalk im Nacken gehabt zu haben. In einer Folge von Einstellungen sehen wir mehrere Menschengruppen, die besorgt zum Himmel aufschauen, während die über Lautsprecher tönende Stimme eines Radioreporters die Bedrohung aus dem All verkündet. Bis dahin ist es ein zigfach wiederholtes Klischee des UFO-Films: Keep watching the skies! Shima fügt jedoch mit einem Augenzwinkern auch noch zwei Einstellungen von einem Hund (!) und einer Katze (!) hinzu, die aufschauen und die Ohren anlegen. Ein gelungenes Detail ist der Schnitt zu einem rötlichen Ball in grauer Umgebung, der auf den ersten Blick der herannahende Planet zu sein scheint, sich dann aber als ein Apfel entpuppt, der in den trüben Wassern der Flutkatastrophe treibt. Das Wasser hat den Keller des Observatoriums geflutet, und die Kamera schwenkt vom Apfel auf die dort ausharrende Menschenmenge.

Warning from Space entpuppt sich somit als einer jener Science-Fiction-Filme, die interessanter werden, je öfter man sie anschaut. Der Streifen leidet zwar unter einem holprigen und unlogischen Drehbuch und hinterlässt deshalb einen recht bizarren Eindruck. Davon aber abgesehen ist Warning from Space grundsolide und adrett gemacht, lässt hier und da überraschende Qualitäten aufscheinen und bietet kurzweilige, vielseitige Unterhaltung.

© Michael Haul

Veröffentlicht auf Astron Alpha am 14. April 2017