Steven M. Sanders (Hrsg.): The Philosophy of Science Fiction Film

Steven M. Sanders (Hrsg.): The Philosophy of Science Fiction Film. The University Press of Kentucky 2008. Erschienen in der Reihe The Philosophy of Popular Culture. Mit einem Index. Erstauflage als Hardcover; 2009 erschien die unveränderte, broschierte Zweitauflage. 240 Seiten.

Science-Fiction ist häufig dann am gelungensten, wenn sie Hand und Hand mit der Philosophie geht, wenn sie „die großen Fragen“ stellt und Antworten versucht – und nicht wenige Aficionados würden sogar sagen, dass dies ihr ureigenstes Element und ihre ratio vivendi sei. Das Genre ist wie kaum ein zweites dafür prädestiniert zu spekulieren, wie die Welt beschaffen ist oder in der Zukunft beschaffen sein könnte, wer wir Menschen sind oder vielleicht werden sollten. Freilich wird in der kritischen Würdigung von Science-Fiction-Filmen der Philosophiebegriff oft auch überstrapaziert, aber das steht auf einem anderen Blatt.

Im vorliegenden Sammelband The Philosophy of Science Fiction Film kommen nicht etwa Filmkritiker oder Connaisseurs, sondern professionelle Akademiker vom philosophischen Fach zu Wort. Versammelt sind eine längere Einleitung und 12 Essays von 13 Professoren, Assistenzprofessoren und Dozenten, die alle an verschiedenen nordamerikanischen Universitäten lehrten, als das Buch erschien. Lediglich der Herausgeber Steven M. Sanders war damals als Professor für Philosophie am Bridge Water State College in Massachusetts bereits emeritiert. Das Autorenteam besteht aus neun Philosophen; hinzu kommen ein Filmwissenschaftler (George McKnight), ein Literaturwissenschaftler (R. Barton Palmer), ein Humanwissenschaftler (Kevin L. Stoehr) und ein Soziologe (Alan Woolfolk). Fast alle Autoren haben auch schon anderswo Essays oder Monografien über Filme veröffentlicht, und alle erklären – wenig verwunderlich –, dass sie eine besondere Wertschätzung für Science-Fiction-Filme hegen.

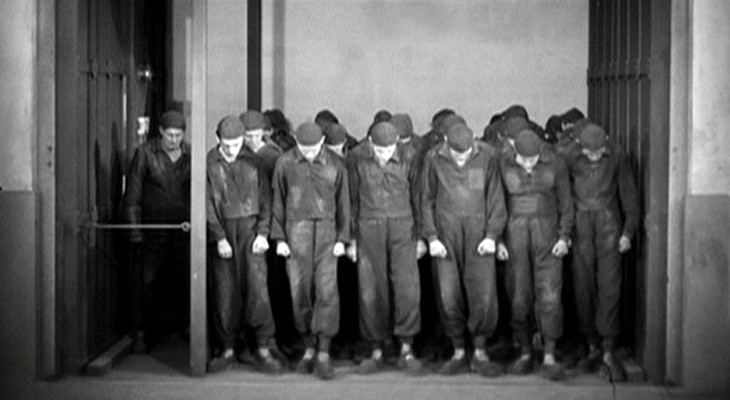

Die Essays bieten philosophische Betrachtungen und Interpretationen exemplarisch ausgewählter Science-Fiction-Filme, wobei unterschiedliche philosophische Schulen zur Anwendung gelangen und auch ganz unterschiedliche Aspekte an den Filmen in den Blick genommen werden. Folgende Filme werden in den Essays diskutiert: Metropolis (1927), Frankenstein (1931), The Day the Earth Stood Still (1951), Invasion of the Body Snatchers (1956), 1984 (1956), Alphaville (1965), 2001: A Space Odyssey (1968), Blade Runner (1982), The Terminator (1984), 1984 (1984), Total Recall (1990), 12 Monkeys (1995), Dark City (1998) und The Matrix (1999). James Camerons Terminator wird in zwei verschiedenen Essays untersucht.

Philosophen schreiben über Popkultur. Genau darin liegt der Reiz des Sammelbandes: Was hat die Philosophie selbst, die so oft zur ästhetischen Deutung des Science-Fiction-Films herangezogen wird, über den Science-Fiction-Film und seine filmkritisch-philosophischen Deutungen zu sagen? Und lässt sich über eine Analyse, die mit der profunden Kenntnis philosophischer Modelle und Theorien operiert, ein vertieftes und besser fundiertes Verständnis der Filme erreichen? Unter dieser Perspektive ist The Philosophy of the Science Fiction Film eine anregende Lektüre, auch wenn sie größtenteils in recht sperrigem Akademikerjargon verfasst ist. Die Essays liefern zahlreiche interessante Sichtweisen und damit jede Menge „Denkfutter“, das kritisch verarbeitet werden will.

Allerdings muss auch eingeräumt werden, dass die Qualität der Beiträge stark schwankt und sich bei den meisten von ihnen eine gewisse Enttäuschung breit macht: Die erarbeiteten Ergebnisse wirken häufig banal, indem sie nicht über das hinauskommen, was nicht zuvor schon die gängige Filmkritik erkannt hat, und manchmal sind sie auch diskussionswürdig oder schlichtweg falsch – was ich weiter unten noch ausführen werde. Das Hauptproblem liegt darin, dass die Mehrzahl der Autoren dazu neigt, die Filme ihren philosophischen Werkzeugen anzupassen, statt umgekehrt aus der Analyse der Filme zu philosophischen Schlüssen zu gelangen. Die Filme werden damit zu bloßen „Belegstellen“ philosophischer Theorien degradiert, und häufig sind die behaupteten Übereinstimmungen schlichtweg nicht da.

Das Wohlwollen des Lesers wird überdies nicht gerade gefördert, wenn Steven M. Sanders, der Herausgeber des Sammelbandes, in seiner Einleitung (S. 1–18) polemisch die Zunft der Filmkritiker angreift und sie in weiten Teilen als inkompetent geißelt:

Unfortunately, good science fiction film criticism remains in perilously short supply. Some bad science fiction film criticism is simply attributable to sheer incompetence, and some is due to the pervasive influence of various disfiguring intellectual tendencies in academic circles that are estranged from what were once the humanizing methods of the humanities. ( … ) Virtually all bad writing about science fiction film reflects poor thinking about it, not only cheapening science fiction film criticism but also trivializing science fiction film itself. (S. 16)

Gewiss ist schon eine Menge Unsinn über Science-Fiction-Filme geschrieben worden – vor allem dann, wenn die Autoren ihren Gegenstand nicht ernst nahmen und ihn nur selbstgefällig und oft aus ideologischer Blasiertheit heraus als völlig desolates „Machwerk“ verlachen wollten. Jedoch ist man gewillt, auf die Behauptung, „good science fiction film criticism remains in perilously short supply“ zu antworten, dass eine solche Einschätzung nur zustande kommen kann, wenn man die üppige Fülle ausgezeichneter filmkritischer Schriften zum Science-Fiction-Kino, die neben allem Unsinn eben auch existiert, bisher notorisch ignoriert hat oder aber die Brillanz der eigenen filmkritischen Urteilsfähigkeit heillos überschätzt. Sandersʼ hitzige Konvulsionen gegen die professionelle Filmkritik reklamieren immerhin den Anspruch, es von akademisch-philosophischer Seite her besser zu machen. Um so befremdlicher wirkt es da, dass Sanders in seiner Einleitung sämtliche Beiträge des Sammelbandes kritisch kommentiert, zum Teil mit entschiedener Gegenrede. Damit gibt der Herausgeber nicht nur einen wenig schmeichelhaften Gastgeber für seine Autoren ab, sondern provoziert auch die Frage, ob das Buch die angestrebte intellektuelle Qualität auch wirklich einlöst.

Im Folgenden werde ich alle 12 Essays des Sammelbandes der Reihe nach besprechen. Vier Essays, die besonders zur Kontroverse herausfordern, werde ich dabei intensiver diskutieren.

1. Blade Runner und Dark City

Im ersten Essay des Sammelbandes untersuchen Deborah Knight und George McKnight, welche Antworten die dystopischen Filme Blade Runner (1982) und Dark City (1998) auf die in ihrer Überschrift formulierten Fragestellung geben: „What Is It to Be Human?“ (S. 21–37). In beiden Filmen wird die Identität der Protagonisten Deckard und Murdoch einem radikalen Zweifel ausgesetzt: Sowohl Deckard als auch Murdoch werden mit der Möglichkeit oder Gewissheit konfrontiert, dass ihre Erinnerungen und damit auch ihre Persönlichkeiten von fremden Mächten geschrieben und in ihre Gehirne einprogrammiert wurden. Deckard muss darüber hinaus gewahren, dass auch sein Körper möglicherweise ein industriell hergestellter Replikant ist. Beide Filme kommen zu ähnlichen Schlüssen: Die Erinnerung mag für die Identität essenziell sein, aber die Fähigkeit zu fühlen, insbesondere Liebe zu empfinden, weist den Weg, um die Krise der Identität zu überwinden. Deckard verliebt sich in die Replikantin Rachel, während Murdoch weiterhin Anna liebt, obwohl ihm diese Liebe ursprünglich implantiert wurde. Deckard wie Murdoch gewinnen durch ihre Gefühle die Kraft, sich unter hohen Risiken von den Gewalten zu lösen, die bisher ihre Identitäten definiert haben. Am Ende beider Filme sehen Deckard und Murdoch einer ungewissen und gefährlichen Zukunft entgegen, womit sie sich jedoch eine grundlegende conditio humana geschaffen und ineins damit für ein freies Dasein als Mensch entschieden haben.

Dass Gefühle wie die Liebe und auf Gefühlen gründende moralische Werte wie Vertrauen, Loyalität und gegenseitige Hilfe den Menschen erst zum Menschen machen, ist ein in der Science-Fiction zigfach variiertes Thema. Es erscheint in der Tat attraktiv, die edelsten Gefühle, zu denen der Mensch fähig ist, als seine Essenz zu begreifen – oder, mit Platon gesprochen, als seine ideale Form: In ihnen erkennen wir das Beste in uns, das, was wir nur zu gern immer wären. Knight und McKnight affirmieren denn auch ungebrochen die in Blade Runner und Dark City gegebenen Antworten.

Allerdings stellen sich die Autoren nicht die naheliegende Frage, worauf denn die Gefühle des Menschen selbst gründen. Sind die Gefühle nicht auch nur ein Vermögen des Menschen unter vielen, wie beispielsweise der Intellekt? Und hängen die Gefühle nicht auch von Erinnerungen ab, werden sie nicht ganz wesentlich von Erfahrungen geformt und beeinflusst? Und wie prägt sich das Gefühlsvermögen aus, wenn die künstlich implantierten Erfahrungen nicht liebevoll, sondern brutal und traumatisch sind? Welche Voraussetzungen sind also für die Fähigkeit zu lieben vonnöten? Gewiss machen Deckard und Murdoch ständig neue Erfahrungen, und nachdem sie ihre bisherige Identität falsifiziert haben, knüpfen sie doch an diese an – so baut Murdoch mit seiner Liebe zu Anna auf dem auf, was ihn bisher ausgemacht hat. Auch eine künstlich geschaffene Identität wäre demgemäß eine Identität, und in welcher Hinsicht der Umstand ihrer Künstlichkeit relevant wird, wäre zu diskutieren. Die Grundlagen und Antriebsmomente des Entschlusses beider Protagonisten, sich eine selbstbestimmte menschliche Identität zu schaffen, loten Knight und McKnight somit nicht aus, sodass die gebotene Antwort, dass Gefühle wie die Liebe den Menschen zum Menschen machen, keine philosophische Untermauerung erfährt – sie bleibt das nicht hinterfragte Ideal von Blade Runner und Dark City.

2. Total Recall

Auch Paul Verhoevens Total Recall (1990) erzählt von einer Krise der menschlichen Identität. Auch hier geht es um implantierte künstliche Erinnerungen, und entsprechend diskutiert Shai Biderman in seinem Essay “Recalling the Self: Personal Identity in Total Recall“ (S. 39 –54) ähnliche Fragen wie zuvor Deborah Knight und George McKnight. Er beginnt mit einer Analyse des Begriffs Identität und schlägt vor, dass sich dieser an vier Kriterien festmachen ließe: Die Identität könnte abhängen von (a) demselben, identischen Körper; (b) demselben, identischen Gehirn; (c) derselben, identischen Erinnerung in diesem Gehirn und (d) derselben, identischen psychischen Kontinuität, d. h. der sich im Fluss befindlichen, aber über die Zeit sich ständig weiter ausformenden Psyche, in die Verhaltensmaximen wie z. B. moralische Werte eingeschrieben werden. Jedes dieser Kriterien wird in Total Recall in Frage gestellt. Beispielsweise gilt das erste Kriterium, das denselben, identischen Körper zur Maßgabe macht, nicht für den Mutanten Kuato/George. Kuato und George stellen zwei Persönlichkeiten in ein und demselben Körper dar. Ähnliche Vexierspiele treibt Total Recall auch mit den übrigen drei Kriterien. Biderman stößt allerdings nicht zu der Frage vor, ob nicht erst mögliche Kombinationen der vier Kriterien in einer persönlichen Identität kumulieren. Wenn in einer derartigen Kombination ein Kriterium, z. B. die Erinnerung, ausfiele, wären die verbliebenen Kriterien hinlänglich, um die Identität weiterhin zu definieren. So wird die Identität von Menschen, die an Amnesie oder Demenz leiden, ja ebenfalls nicht allein aufgrund ihrer verminderten Erinnerung infrage gestellt.

Biderman schlägt eine andere Richtung ein. Unter Verweis auf David Hume und Jaques Derrida erläutert er die Möglichkeit, dass der Begriff der persönlichen Identität nur ein linguistisches Konstrukt darstellen könnte – die Identität wäre dann lediglich ein Narrativ, das nicht unabhängig, sondern immer in Beziehung zu einem „Anderen“, das heißt zur Welt oder zu anderen Identitäten denkbar ist. Unter dieser Perspektive ist die entscheidende Frage nicht, wer ich bin, sondern unter welchen Maßgaben das Narrativ meiner Identität erzählt wird. Genau diese Idee kommt in Total Recall zum Tragen, wenn Quaid/Hauser, der sich seiner Identität nicht mehr sicher ist, erkennen muss, dass seine Identitäten von fremder Hand geschrieben wurden und alle Menschen, mit denen er zu tun hat, ihn unter einem anderen Aspekt betrachten und einen anderen in ihm sehen – respektive ein anderes Narrativ seiner Identität realisieren. Dergestalt in eine Sackgasse manövriert, bleibt nur noch die selbstbestimmte eigene Autorschaft der Identität als Ausweg übrig – ziemlich genau das, was Existenzialisten wie Heidegger und Sartre die persönliche „Authentizität“ nannten. Der Mensch ist „zur Freiheit verdammt“ und muss für sich selbst wählen, wer er sein und was er tun will. Genau das tut Quaid am Ende von Total Recall: Er lässt seine kaltblütige Hauser-Identität hinter sich und entscheidet sich für die heroische Befreiung des Mars vom Joch der mörderischen Kapitalisten, denen er bislang gedient hat.

Wie im Essay von Deborah Knight und George McKnight über Blade Runner und Dark City stellt sich auch hier die Frage, auf welchen Voraussetzungen die „freie“ Entscheidung für eine im existenzialistischen Sinne „authentische“ Identität denn beruhen soll. Wie gelangt Quaid am Ende des Films zu seinem Heldentum, wenn ihm doch alle Prädikate seiner Identität abhanden gekommen sind? Welches Selbst entscheidet hier? Ob sich auf diese Frage in der Erzählung von Total Recall eine Antwort finden lässt, hat Shai Biderman leider nicht untersucht. Die nicht weiter reflektierte Anwendung der existenzialistischen Antwort auf Total Recall ist ihm genug. Und so bleibt Quaids heroisches Selbst, das ihm scheinbar aus dem Nichts heraus eine authentische Identität erschafft, rätselhaft.

3. Invasion of the Body Snatchers

Der von Steven M. Sanders verfasste Essay „Picturing Paranoia: Interpreting Invasion of the Body Snatchers“ (S. 55–72) hinterlässt in Hinblick auf den intellektuellen Anspruch, den Sanders in seiner Einleitung des Sammelbandes erhoben hat, einen enttäuschenden Eindruck. Über weite Strecken arbeitet sich der Autor an zwei Besprechungen von Don Siegels Science-Fiction-Film von 1956 ab, die in dem von Al LaValley herausgegebenen Buch Invasion of the Body Snatchers (New Brunswick 1989) erschienen sind. Die eine, vom Typus linksliberaler Herablassung, stammt von Peter Biskind, die andere, vom Typus feministischer Inquisition, von Nancy Steffen-Fluhr. So gerechtfertigt Sandersʼ vernichtende Polemik gegen diese beiden Musterbeispiele für schlechte Filmessayistik, die falsch beobachtet und ideologisch argumentiert, auch sein mag, ist ihr Ertrag für das vertiefte Verständnis des Films minimal.

Wo Sanders konstruktiv argumentiert, zeigt er zu Recht auf, dass der Film aufgrund des Themas, der Figuren und der kinematografischen Umsetzung tatsächlich ein Film Noir ist – „a film that erects a drama of noir paranoia on its science fiction scaffolding“ (S. 55). Auch ist Sanders, zumindest teilweise, zuzustimmen, wenn er die oft vertretenen, auf den historischen Kontext der McCarthy-Ära bezogenen politischen Deutungen von Body Snatchers ablehnt, seien sie nun von „linkem“ oder „rechtem“ Zuschnitt. Beide Deutungen funktionieren prächtig und haben daher sicher auch manches für sich. Sie können allerdings die auch heute noch ungebrochene vitale Kraft des Films nicht erklären und greifen daher offensichtlich zu kurz. Im Kern nämlich spricht der Film von einem Thema, das uns damals wie heute beschäftigt: die Behauptung des Individuums gegen die von der Gesellschaft eingeforderte Konformität. Sanders sagt es gleich im ersten Satz seines Essays: Der Film ist „a paean to individuality and a warning of its imminent loss“ (S. 55). Auch dies ist allerdings durchaus keine neue Erkenntnis und zudem genau das, was Don Siegel stets selbst, meist in abwehrender Haltung gegen die dominierenden politischen Deutungen, über seinen Film gesagt hat.

Seltsamerweise ist Sandersʼ weitere Interpretation des Films unvereinbar mit dessen eingangs korrekt festgestellter Aussage. Die Rahmenhandlung am Beginn und Ende des Films, die Don Siegel nur auf Drängen des Filmverleihs United Artists widerwillig hinzufügte und die die Filmkritik bislang fast einhellig als unnötige Verschlimmbesserung abtat, weil sie den dramatischen Effekt des Films verwässere, wird dabei für Sanders zum entscheidenden Argument. Die Rahmenhandlung zeigt, wie die Hauptfigur Miles Bennell unter einem schweren Schock leidet, deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist und dort einem Psychiater die Geschichte von den Pods in Santa Mira erzählt. Die eigentliche Filmhandlung wird so zu einem Flashback gestempelt, der Bennells Erzählung wiedergibt; diese aber wirkt wie ein sich steigernder, immer hysterischer werdender paranoider Albtraum. Sanders vertritt nun die Hypothese, dass Miles Bennell tatsächlich unter einer Psychose leidet, seine Erzählung somit wirklich eine Halluzination darstellt und seine Paranoia nur eingebildet ist. Dafür nimmt Sanders unter anderem die wohlbekannten logischen Probleme in die Pflicht, die die Pods, die Samenschoten aus dem All, aufwerfen: Was passiert mit den originalen Menschen, nachdem die Pods sie kopiert haben? Wieso kann Becky gegen Ende des Films so rasch zu einem Pod werden? Und woher nehmen die neugebildeten Kopien der Menschen eigentlich ihre Kleidung? Unter der Annahme eines psychisch zerrütteten Gehirns, das die Paranoia wie einen Albtraum halluziniert, würden all diese – eben halluzinierten – Unstimmigkeiten irrelevant, ja nahezu kennzeichnend für die verzerrte psychotische Wahrnehmung werden.

Wie aber fügt sich dazu, dass der Psychiater am Schluss des Films von zwei Sanitätern erfährt, dass es die Pods offenbar wirklich gibt, und dass er daraufhin Bennells Geschichte sofort glaubt und die Polizei und das FBI alarmiert, um die Podgefahr einzudämmen? Ist mit diesem Ende nicht Bennells Geschichte im fiktionalen Rahmen des Films bestätigt, also wahr, Bennell also nicht geisteskrank? Nach Sanders keineswegs, im Gegenteil: Die plötzliche Kehrtwendung des Psychiaters deutet er als cleveren ästhetischen Einfall, er sieht sie als „an ironic reversal typical to film noir“:

„The ending is thus to be interpreted as the filmmakersʼ use of irony to reinforce their own corrosive perspective, for the epilogue emphasizes the incongruities and illogic of Milesʼs paranoia and the absurdity of the noir predicament itself.“ (S. 68f.)

Der Scherz läge sozusagen darin, dass der Psychiater selbst von der Paranoia angesteckt wird, die psychotische Situation wäre gedoppelt. Das Gros der bisherigen Deutungen hat das Filmende als schales „Happy End“ geschmäht. Dem würde ich – und insoweit bin ich mit Sanders einig – entschieden widersprechen, denn genau besehen ist nicht nur Bennells Erzählung, sondern auch das Filmende ein real gewordener Albtraum. Denn es bleibt offen, ob der Kampf gegen die Pods, den die Sicherheitsbehörden aufnehmen sollen, gelingen wird, und der Zuschauer, der diese Ungewissheit sieht, ahnt mit nagendem Zweifel, dass die Erfolgschancen des Kampfes eher schlecht stehen. Nach Sanders hingegen wären alle, die bisher das Ende in der einen oder anderen Weise „für wahr“ genommen haben, nur der Cleverness des Films auf den Leim gegangen, denn tatsächlich chiffriere das Ende die „Absurdität“ der psychischen Zerrüttung im Noir-Film – der Film mache sich quasi über sich selbst lustig.

Diese seltsame Schlussfolgerung demonstriert mustergültig, dass generell Vorsicht geboten ist, wenn ein Kritiker mit „Ironie“ argumentiert, denn allzu oft dient dieser Begriff nur als Reparaturwerkzeug, um Dinge, die nicht in die Interpretation passen wollen, einfach auf den Kopf zu stellen. Das scheint hier der Fall zu sein. Denn das Kardinalproblem, das die Postulierung einer tatsächlichen Psychose Bennells mit sich bringt, übersieht Sanders völlig: Wie kann der Film allen Ernstes ein „Loblied auf die Individualität“ und eine „Warnung vor ihrem drohenden Verlust“ sein, wenn das im Film geschilderte Geschehen nur dem Wahn eines psychisch erkrankten Gehirns entstammt, Bennells Paranoia also jegliche reale Grundlage fehlt? Und vor allem: Warum ist Miles Bennell psychisch erkrankt? Ohne eine signifikante, das heißt eine im Zusammenhang des Films und seiner Aussagen stehenden Ursache für Bennells Psychose bliebe sein halluzinierter Albtraum schlichtweg aussagelos. Sandersʼ hilflose und durch nichts gestützte Konjektur, dass Bennell möglicherweise einen LSD-Tripp durchlebe, nachdem ihm jemand heimlich die Droge in einen Drink gemischt habe (vgl. S. 72 Anm. 31), taugt da kaum als sinnvolle Antwort.

Tatsächlich bedarf es überhaupt nicht der Annahme eines geisteskranken Miles Bennell, um Sandersʼ Analyse der albtraumhaften Darstellung von Paranoia in Invasion of the Body Snatchers zu unterschreiben. Sanders hat vollkommen Recht, wenn er sagt, der Film sei „an example of the stylized psychological realism of film noir“ (S. 69). Allerdings versäumt er es, diesen Begriff auch konsequent beim Wort zu nehmen. Aus ihm folgt nämlich nichts anderes, als dass der Film die psychologischen Tiefen, von denen er sprechen will, metaphorisch in seine fiktionale Realität emporhebt. Der Film visualisiert mit Bravour tiefenpsychologische Ängste und Traumata, die sonst allenfalls dunkel unsere Albträume beherrschen, als ob diese real in unsere bewusst wahrgenommene Welt treten würden, er ist eine meisterhafte Verwirklichung von Paranoia und der panischen Angst vor der Entzweiung mit der Welt, die der Zuschauer fiktional mit durchleben soll. Die Pods und der gesamte Film sind Metapher für diese tiefenpsychologischen Ängste. Es ist das fiktionale Vorzeichen des „Als ob“, nicht die im Film enthaltene Rahmenhandlung, die das Metaphorische der Erzählung verbürgt. Innerhalb der Fiktion aber, in der Welt, in der sich die Erzählhandlung abspielt, sind die Erlebnisse Bennells wahr – aller logischen Ungereimtheiten zum Trotz – und bringen so den philosophischen Gehalt des Films – das „Loblied auf die Individualität“ – zur Geltung.

4. Frankenstein

Jennifer L. McMahon erläutert in ihrem Beitrag „The Existential Frankenstein“ (S. 73–88), dass es in Mary Shelleys Roman und James Whales Film um die tief in uns eingeschriebene Angst vor dem Tode geht, dass aber darüber hinaus auch die Frage aufgeworfen wird, inwiefern der Tod ein integraler Teil des Menschseins ist. Indem Frankenstein ausmalt, dass der Mensch, wenn er wie Dr. Frankenstein den Tod besiegte und damit die Unsterblichkeit erlangte, über kurz oder lang auch die menschliche Moral überschritte und dem Wahnsinn anheimfiele, zieht McMahon den Schluss, dass die Überwindung der Sterblichkeit aus der Sicht von Frankenstein kein wünschenswertes Ziel sein kann. Zur theoretischen Untermauerung dieser Sichtweise greift McMahon die existenzialistische Philosophie von Martin Heidegger auf. Nach Heidegger macht erst das Wissen um die eigene Endlichkeit das menschliche Leben kostbar und den sozialen Kontakt zu anderen sinnerfüllt. Das Wissen um die eigene Endlichkeit ist die Grundlage aller Moral, denn der Mensch wird erst in der Achtung seines Selbsterhaltungstriebs und der altruistischen Fürsorge für seine soziale Gruppe, die er braucht und die ihn braucht, menschlich.

All dies ist schön und gut, wird von McMahon aber praktisch ausschließlich anhand von Heidegger, nicht anhand von Frankenstein aufgezeigt. Die weitschweifige und redundante Erläuterung der Philosophie Heideggers nimmt den größten Teil ihres Essays ein, während James Whales Filmklassiker nur flüchtig herangezogen wird, um da und dort die deduktiv entwickelten Thesen nachzuweisen. Auf diese Weise sinkt Frankenstein nur zur nebensächlichen Belegstelle für die Wirksamkeit oder Richtigkeit von Heideggers Philosophie herab. Ob es allerdings auch Momente in Whalesʼ Film geben könnte, die sich mit dieser Philosophie womöglich nicht vertragen, wird nicht untersucht. So ist beispielsweise das von Heidegger vorausgesetzte Ideal, dass allein der vernünftige und moralische Mensch eine sinnerfüllte Existenz führt und darin erst eigentlich zum Menschen wird, augenfällig. McMahon nutzt dieses Ideal argumentativ auch selbst, wenn sie Dr. Frankensteins selbstsüchtige Besessenheit und seinen Wahnsinn damit kontrastiert und folgert, dass sich Dr. Frankenstein auf einen Weg begeben hat, der ihn unmenschlich werden lässt. Dass aber das Heideggersche Ideal in Frankensteins Monster selbst in Frage gestellt ist, übersieht McMahon, weil ihrer Meinung nach im Monster lediglich der Tod symbolisiert sei (vgl. S. 80). Denn die eigentliche spannende Frage, die die Philosophie an Frankenstein zu stellen hätte, wäre: Ist das von Dr. Frankenstein geschaffene Monster nun ein Mensch oder nicht? Das Mitleid, das Whales Film für das moralisch ungebildete, daher aber auch unschuldige Monster einfordert, scheint ihm durchaus Menschentum zuzusprechen. Damit stünde das Monster in eklatantem Gegensatz zu Heideggers vorausgesetztem Menschenbild.

5. The Day the Earth Stood Still

In seinem Essay „Technology and Ethics in The Day the Earth Stood Still“ (S. 91–102) stellt Aeon J. Skoble zu Recht fest, dass die Alientechnologie in Robert Wises Science-Fiction-Klassiker von 1951 allegorisch aufzufassen ist und ihr narrativer Einsatz einen ethischen Zweck verfolgt. Die alte Fragestellung, ob eine scheinbar unbestechliche Roboterpolizei, die jegliche Gewalt gegen andere im Keim erstickt, indem sie den Aggressor sofort vernichtet, auch eine tatsächlich realisierbare und funktionierende Option sein könnte, interessiert Skoble dagegen kaum. Implizit verneint er sie, weil er die Möglichkeit einräumt, dass jede Technik und somit auch Gort generell fehlbar sein kann. Es geht nicht wirklich um die Utopie eines perfekten militärischen Systems, das eine hundertprozentige Sicherheit gegen bewaffnetete Angriffe herstellte, egal wer dabei der Angreifer und wer der Angegriffene ist. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Mahnung, die Klaatu an die Menschheit richtet: Der Mensch muss sich selbst kategorisch zum verantwortungsvollen Umgang mit seiner Technologie, die das Potenzial zur völligen Selbstauslöschung hat, verpflichten. Indem die angedrohte Vernichtung durch Gort die Beachtung dieser Mahnung sicherstellt, wird Gort zur allegorischen Repräsentation der irdischen nuklearen Waffenarsenale und ihrer abschreckenden Wirkung.

Itʼs certainly worth noting, of course, that the fact of our possession of nuclear weapons does imply the obligation to use them responsibly, just as any weapon needs to be used responsibly. ( … ) The more dangerous the weapon, the greater the need for responsible behavior. This is precisely what Klaatu is highlighting when he tells the scientists that the only way to achieve mutual security is to give up the „freedom“ to act irresponsibly. We clearly do have an obligation to use our dangerous technology in wise and responsible ways, which includes eschewing aggression. (S. 100)

Mit dem Fazit, dass Klaatus Perspektive auf die Menschheit und seine Mahnung uns dazu bringt, „to take a look at ourselves and what weʼre doing by showing how it might appear to an alien“ (ebda.), gelangt Skoble zu derselben grundlegenden Auffassung, die schon Julian Blaustein, der Produzent von The Day the Earth Stood Still, über den Film vertreten hat (zuletzt in einem Interview, das in den Extras zur DVD enthalten ist).

Erstaunlicherweise lehnt Skoble die von der Filmkritik seit Langem festgestellte allegorische Identifikation Klaatus mit Jesus Christus als Deutungsmuster ab (vgl. S. 92). Dass Klaatu eine Allegorie auf Christus darstellt, kann niemand ernsthaft bestreiten. Der Drehbuchautor Edmund H. North hat wiederholt in Interviews erklärt, dass er die symbolischen Bezüge Klaatus auf Christus bewusst entwickelt habe. Klaatu fährt vom Himmel herab, um wie Christus an die Menschheit eine Botschaft des Friedens und Umdenkens zu richten. Er wandelt unter den Menschen als „Zimmermann“ (unter dem Namen Carpenter), wird von den Mächtigen als Bedrohung gesehen, wird verfolgt und getötet. Er erfährt eine von Gort ins Werk gesetzte Auferstehung, verkündet seine Botschaft und fährt anschließend wieder zum Himmel hinauf. Die Parallelen gehen sogar noch weiter: Ausgehend von Harry Batesʼ Kurzgeschichte Farewell to the Master (1940), auf der das Drehbuch basiert und in der sich am Ende herausstellt, dass tatsächlich der Roboter der Herr und der Außerirdische nur sein Diener ist, lässt sich Gort in The Day neben seiner Symbolisierung des nuklearen Schreckens auch als Allegorie auf Gott verstehen – wobei die klangliche Ähnlichkeit des Namens „Gort“ mit „god“ sicherlich nicht zufällig ist (in der Kurzgeschichte hieß der Roboter dagegen noch „Gnut“). Skoble hingegen tut all diese allegorischen Momente lapidar als unpassend ab:

I find this interpretation implausible, first because Klaatuʼs message is not that we must all love one another – itʼs OK if we donʼt, actually, as long as we donʼt threaten others – and second because Jesus didnʼt threaten to have his robot friend blow up the planet if we didnʼt listen. (S. 92)

Die Ignoranz dieses Statements ist alarmierend, weil sich damit zeigt, dass der Autor offenbar die grundlegende Funktionsweise von Versinnbildlichungen und intertextuellen Verweisen in fiktionalen Erzählungen nicht verstanden hat. Es kommt selbstverständlich nicht darauf an, dass sich die Allegorie und ihr Gehalt eins zu eins mit ihrem Urbild und dessen Gehalt decken. Mehr noch: Die volle Deckungsgleichheit zwischen Allegorie und Urbild ist noch nicht einmal das ästhetische Ziel. Dass sich neben den referenziellen Übereinstimmungen auch Unterschiede finden, ist eine zwangsläufige Folge, wenn allegorische oder symbolische Formen kreativ eingesetzt werden, um mit ihnen etwas Neues aufzubauen und die referenzierten Gehalte anzupassen, weiterzuentwickeln oder auch umzudeuten. So mag Klaatus „Bergpredigt“ nicht von Liebe sprechen wie dereinst die Predigt Jesu – aber sie ist gleichwohl eine Ermahnung zum Frieden. Und wenn auch dieser Frieden mit der Androhung der Vernichtung erzwungen werden soll – worin, wie schon erwähnt, eine allegorische Referenz auf das System der atomaren Abschreckung enthalten ist –, so erscheint Gort doch als die sanktionierende Kraft der Worte Klaatus, mithin als Gott. Ein strafender, über die Menschheit wachender, alttestamentarischer Gott zwar, aber doch ein Gott.

6. Terminator und 12 Monkeys

William J. Devlin diskutiert in seinem Beitrag „Some Paradoxes of Time Travel in Terminator and 12 Monkeys“ (S. 103–117) die jedem Science-Fiction-Nerd liebgewonnenen Probleme, die Zeitreisegeschichten mit sich bringen. Zeitreisen gehören zu den schillerndsten, faszinierendsten, aber auch verflixtesten Themen der Science-Fiction. Ihr ständiger Pferdefuß ist, dass sie bei nüchterner, logisch durchdenkender Betrachtung grundsätzlich enttäuschen – es gibt schlichtweg keine logisch schlüssigen Zeitreisegeschichten, woraus folgt, dass man nur dann seine Freude mit ihnen haben kann, wenn man sich, zumindest ein Stück weit, eine irrationale Herangehensweise an sie bewahrt. Genau hierin, in ihrer spekulativen Irrationalität, ihrer Irritation und ihrem vexierenden Spiel mit den Möglichkeiten, liegt ihr eigentlicher – und zugleich hochgradig philosophischer – Reiz. Im Folgenden will ich nur anreißen, welche Fragen und Ideen Devlin in seinem Beitrag entwickelt, und mich auf ein paar Randbemerkungen beschränken – das Abklopfen auf Herz und Nieren überlasse ich den Lesern.

Devlin erläutert, dass die Philosophie grundsätzlich drei verschiedene Modelle von Zeit entwickelt hat. Das „eternalistische Modell“ postuliert, dass die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen „ontologisch real“ sind. Genauer gesagt sind damit die Dinge, Zustände und Ereignisse, die „Wirklichkeiten“, die in der Zeit stattfanden, stattfinden oder stattfinden werden, gemeint. Damit aber legt das eternalistische Modell alle Ereignisse unverrückbar fest, es konstituiert ein determiniertes Universum, sofern es nicht mit einem Vieleweltenmodell, das ein infinites Kontinuum ontologisch realer Zeitströme annimmt, erweitert wird. Das „possibilistische Modell“ geht nur von der ontologischen Realität der Vergangenheit und Gegenwart aus; welchen Weg die Ereignisse in der Zukunft nehmen werden, ist dagegen nicht festgelegt und kann durch Entscheidungen und Handlungen beeinflusst werden. Das „präsentistische Modell“ schließlich kennt nur die ontologische Realität der Gegenwart, wobei sich freilich mindestens zwei philosophische Schwierigkeiten ergeben: Wie ist im Rahmen dieses Modells der ontologische Status des bereits Geschehenen, das einst Realität gewesen ist, zu erklären? Und wie sind die Grenzen dessen, was „Gegenwart“ sein soll, festzulegen?

Devlin stellt fest, dass 12 Monkeys dem possibilistischen Modell folgt: Die Vergangenheit kann nicht mehr verändert werden, nur auf die Zukunft kann der Mensch mit seinen Entscheidungen und Handlungen aktiven Einfluss nehmen. Für James Cole, der aus dem Jahre 2035 in die Vergangenheit des Jahres 1996 reist, ist der Genozid der Menschheit, der am Ende jenes Jahres einsetzen wird, nicht mehr zu ändern; folgerichtig sucht Cole lediglich Informationen, mit denen er die Zukunft seiner eigenen Gegenwart von 2035, aus der er kam, beeinflussen kann. Das „Großvater-Paradox“ – die Frage, ob ich als Zeitreisender meinen Großvater oder mein jüngeres Ich töten könnte, sodass es dann eigentlich kein älteres Ich mehr geben dürfte, das später in die Zeit zurückreist – ist unter der Prämisse eines possibilistischen Modells eindeutig beantwortet: Da alle Ereignisse der Vergangenheit festgelegt sind, könnte ich meinen Großvater oder mein jüngeres Ich nicht töten, um damit den Lauf der Geschichte zu verändern – selbst wenn ich es wollte. Wie aber ist diese Merkwürdigkeit mit der „personal time“, dem gegenwärtigen persönlichen Erleben des Zeitreisenden, zu vereinbaren, das nach dem possibilistischen Modell eigentlich eine offene Zukunft haben müsste? Wenn die Zukunft dieser persönlichen Gegenwart determiniert ist, würde daraus nicht folgen, dass dasselbe auch für die Zukunft „an sich“ gelten müsste? Liefe also die possibilistische Welt in 12 Monkeys nicht auf eine eternalistische hinaus?

Auch The Terminator folgt einem possibilistischen Modell, jedoch fächert sich dort das Universum an jedem Zeitpunkt seiner Zeitlinie in unzählige Möglichkeiten auf („branching model“), das heißt, dass hier letzten Endes ein Vielewelten-Modell zugrundeliegt: Die Vergangenheit ist veränderbar – der Terminator kann in die Zeit zurückreisen, um eine Frau zu töten, deren noch gar nicht geborener Sohn John Connor dereinst zum Revolutionsführer herangewachsen wäre –, und die so vollzogene Veränderung der Vergangenheit führt zu einem neuen Zeitstrom – eine neue Welt, in der es nie einen John Connor gab –, dessen Möglichkeiten hinwiederum infinit sind. The Terminator ist in Hinblick auf die Zeitreiseproblematik etwas geschickter gestrickt als 12 Monkeys, da das zugrundeliegende Modell prinzipiell offen – und damit auch ergebnisoffen – bleibt. Der Film räumt ständig Zweifel darüber ein, was die Veränderung der Vergangenheit bewirken würde. Selbst dass Kyle Reese zum Vater von John Connor wird, wirkt in diesem Modell nicht vollkommen absurd – er kam eben aus einem anderen Zeitstrom, der schon in dem Moment, wo er im Jahre 1984 anlangt, nicht mehr mit dem Zeitstrom dieses Jahres 1984 verbunden ist.

Das letzte große Paradox von Zeitreisegeschichten, das Devlin diskutiert, ist der seltsame und zur Irritation des Publikums häufig und gern eingesetzte Zirkelschluss unverursachter Ursachen („causal loops of uncaused causes“). Devlins lapidare Antwort auf dieses Problem ist, dass man entweder hypothetische Ursachen, die den Zirkel angestoßen haben, hinzukonstruiert, oder aber dass die Möglichkeit und Existenz derartiger Zirkel schlichtweg zu akzeptieren ist, solange man generell unverursachte Ursachen wie beispielsweise die klassische Theorie vom Urknall akzeptiert. Dass das nicht wirklich eine „Lösung“ des logischen Problems darstellt, genausowenig wie der Urknall wirklich eine „Lösung“ der Frage ist, woher das Universum kommt und warum es überhaupt da ist, sollte allerdings auf der Hand liegen.

7. 2001: A Space Odyssey

Kevin L. Stoehr vertritt in seinem Essay „2001: A Philosophical Odyssey“ (S. 119–133) die These, dass Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker von der Einheit des Menschen mit seinem Körper handele, die durch den technischen Fortschritt mehr und mehr aufgelöst werde. 2001 ermögliche, in den Astronauten, die in ihren Raumschiffen und Druckanzügen von der Umgebung des Weltalls völlig abgekapselt sind, die Trennung des menschlichen Geistes vom Körper und von der normalen, irdischen Umwelt ästhetisch zu erfahren. Die Crux dieser Trennung liegt nach Stoehr darin, dass unsere fünf Sinne und unsere von den Sinnen abhängige Kognition eng mit dem biologischen Körper und der Umwelt, die ihn evolutiv hervorgebracht hat, verbunden sind. „Kubrick“, so Stoehr, „cleverly uses camera angle, camera motion, montage, and mise-en-scène to deny or severely limit any feeling of being rooted in a familiar world that affords physical location in terms of fixity and continuity“ (S. 124). Die von Stoehr beigebrachten konkreten Beispiele hierfür, vor allem die Beispiele für die Schnitte zwischen verschiedenen Perspektiven (vgl. S. 122–127), können allerdings nicht überzeugen, da sie zu den gewöhnlichen Mitteln des Filmemachens gehören, wie Stoehr auch selbst einräumt:

Now it is true that cutting to a new perspective or changing our identification with characters happens many times in films. ( … ) But in 2001, given the thematic content of the film, Kubrick expands the cinematic possibilities for the audience to experience repeatedly a seeming escape from the fixity and finitude of the individual body. (S. 126)

Ein klassischer Zirkelschluss: Stoehr postuliert ein Thema im Film, auf das er dann die Schnitte Kubricks bezieht. Dass dieser Bezug korrekt sei, wird anschließend mit dem unstrittigen Vorhandensein des postulierten Themas begründet.

Im Endeffekt wirkt Stoehrs These, dass der Film von der „Entkörperung“ des Menschen handle, wie eine Neueinkleidung der althergebrachten Interpretation, derzufolge der „technologische Kokon“, mit dem sich der Mensch in 2001 verpuppt hat und der ihn zur Reise in das Weltall befähigt, nur ein Durchgangsstadium in der Evolution des Menschen zu einem höheren, kosmischen Dasein sei. Dass dieses höhere Dasein im Endergebnis möglicherweise genauso entkörpert bzw. körperlos sein wird, wie es die Erschaffer der schwarzen Monolithen scheinbar sind – vorausgesetzt, man interpretiert das im All schwebende Sternenkind am Ende des Films lediglich als Symbol –, hat in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Film bisher kaum interessiert. Der Grund dafür ist vermutlich darin zu suchen, dass die rational nicht begreifbare Körperlosigkeit allenfalls als Chiffre für die Transzendenz höherer, möglicherweise gottgleicher Wesen fungiert – sie ist in Kubricks Film nicht mehr als ein Fingerzeig. Dass der Mensch jedoch, in welcher Form auch immer, am Ende von 2001 auf eine neue, höhere Evolutionsstufe emporgehoben wird, ist vollkommen unstrittig. So reibt man sich verwundert die Augen, wenn man liest, dass Stoehr eine gegenteilige Auffassung vertritt:

2001 is not necessarily a celebration of the idea of any evolution or advancement toward such a form of existence, since the dangers inherent in this type of transcendence (i.e., the surpassing of the need for physical embodiment) are also evoked in the film (S. 122).

Hier drängt sich erneut der Eindruck auf, dass Stoehr das theoretische Modell, das er aus der akademischen Fachliteratur importiert, mit der Brechstange in Kubricks Film hineinzwingen will. Die Quelle des Modells ist Hubert L. Dreyfusʼ Buch On the Internet (2001), eine fragwürdige Polemik, die entschieden vor der „disembodied presence“ des Internet-Nutzers warnt. Darin diffamiert Dreyfus unter anderem Fernstudenten mit der Behauptung, sie seien unfähig, geistige Höchstleistungen zu erbringen, da diese nur im persönlichen Kontakt mit Kollegen und Mitbewerbern möglich seien und der Kampf um das Erreichen des höchst möglichen Ziels auch einen persönlichen Einsatz, ein persönliches Risiko mit einschließen müsse (vgl. S. 130f.). Jeder Fernstudent, der unter Aufwendung gehöriger Geld- und Zeitressourcen durchaus ein hohes persönliches Risiko mit seiner Fernausbildung eingeht und ein klares berufliches Ziel verfolgt, wird Dreyfusʼ Thesen allenfalls mit Kopfschütteln quittieren. Und was sich Dreyfus damals offenbar noch nicht vorstellen konnte, ist heute längst Realität – nämlich dass weltweit Millionen von Menschen in Büros vor Bildschirmen sitzen und praktisch ihre gesamte Arbeitszeit in einem Zustand der „disembodied presence“ im Internet zubringen, um mit dem Internet als Informationswerkzeug Höchstleistungen zu erbringen. Wie wichtig ist also wirklich die körperliche Präsenz für die kognitive Leistungsfähigkeit? Muss Stoehrs Warnung vor der Entkörperung der menschlichen Existenz in der Informationsgesellschaft, die er in 2001 präfiguriert sehen will, Ernst genommen werden? Oder unterschätzen er und Dreyfus womöglich die Anpassungsfähigkeit der sensitiven und kognitiven Vermögen des Menschen, dem seine technologische Umgebung längst zur zweiten Haut geworden ist?

8. Noch einmal Terminator

In „Terminator-Fear and the Paradox of Fiction“ (S. 135–149) versucht Jason Holt, ein schwieriges Problem der ästhetischen Theorie zu klären: Wie ist es möglich, dass das Publikum, das eine fiktionale Erzählung erlebt, emotional am imaginierten Geschehen Anteil nimmt? Wieso fühlt das Publikum mit, obwohl es doch weiß, dass die Fiktion erfunden ist? Das Problem lässt sich freilich mit jedem beliebigen fiktionalen Beispiel illustrieren, und so ist Holts Essay nur ganz am Rande mit James Camerons The Terminator beschäftigt.

Das „Paradox of Fiction“ besteht für Holt darin, dass (a) wirkliche Gefühle einen realen Gegenstand erfordern, auf den sie gerichtet sind, allerdings (b) das fühlende und Anteil nehmende Publikum in der Regel weiß, dass die Fiktion nicht real ist. Da die erste Bedingung a priori postuliert wird und die zweite Bedingung die erste ad absurdum führt, sollte der naheliegende Schluss eigentlich lauten, dass es eben nicht zwingend realer Gegenstände bedarf, um Gefühle aufzubringen – es reicht offensichtlich vollkommen aus, die Gegenstände, auf die sich die Gefühle richten, zu imaginieren. Holt jedoch will diese Schlussfolgerung einschränken: Seiner Ansicht nach können nur evolutionsgeschichtlich archaische Gefühle wie Angst, Zorn oder sexuelle Lust auch ohne real existierende Referenz aufflammen. Jünger entwickelte, „höhere“ Gefühle dagegen wie Bewunderung, Mitleid oder Trauer erfordern nach Holts Überzeugung „an existential commitment, a belief that the objects of the emotions exist“ (S. 141). Wenn sich dennoch jene „höheren“ Gefühle im Genuss von Fiktionen einstellen, so seien diese nach Holt eben nicht „echt“, sondern nur „Quasi-Gefühle“ oder „Ersatz-Gefühle“, auf die sich das Publikum während des Genusses der Fiktion willentlich einlässt („at most we experience quasi fear or quasi pity, ersatz admiration“, vgl. S. 139) – sie entspringen damit letztlich einem Akt des Verstandes.

Diese kategorische Unterscheidung der während der Rezeption von Fiktionen empfundenen Gefühle in „echte“ und „unechte“ Gefühle erscheint mir in höchstem Maße problematisch. Was ist beispielsweise mit der glühenden Bewunderung, die das Kind für einen Superhelden zu empfinden vermag? Das Kind imaginiert vollkommen unreflektiert seinen Helden, so als sei dieser Held „echt“, identifiziert sich in leidenschaftlicher Hingabe mit ihm und erlebt in dieser Identifikation lustvoll dessen überlegene körperliche und moralische Fähigkeiten – und weiß doch, dass es ihn in der Realität nicht gibt. Was ist mit der tragischen Erschütterung des weinenden Publikums, wenn es etwa den Schluss von James Camerons Titanic sieht? Das Publikum weiß, dass die „Titanic“ tatsächlich untergegangen und knapp anderthalbtausend Menschen dabei gestorben sind – aber wird das in den letzten Sequenzen des Films angereizte Gefühl der Trauer für diese Menschen nicht erst über die vorgängige Identifikation mit ihren fiktionalen Stellvertretern hergestellt? Ist diese Trauer nun echt oder nicht? Und werden hier wirklich die Ertrunkenen von 1912 betrauert, die niemand im Publikum persönlich gekannt hat, oder nicht?

Tatsache ist, dass die Gefühle der Bewunderung, des Mitleids und der Trauer zu den ältesten und elementarsten Identifikationsangeboten der Epik zählen. Sie werden ganz gewiss nicht über einen willentlichen Akt des Publikums hergestellt – allenfalls durch das Sich-Einlassen auf eine Fiktion freiwillig zugelassen – und bedürfen offensichtlich ebensowenig realer Referenzen wie die archaischeren Gefühle der Angst, des Zorns oder der Lust. Gewiss hat Holt Recht, wenn er auf vielfache Abstufungen in den empfundenen Gefühlen des Publikums hinweist. Häufig mögen Gefühle tatsächlich nur schwach empfunden oder in irgendeiner Form des willentlichen Selbstbetrugs „eingebildet“ sein. Und es ist auch wahr, dass die Reaktionen auf die empfundenen Gefühle fundamental anders ausfallen, wenn sie durch eine Fiktion statt durch reale Gegenstände ausgelöst werden – eben deshalb, weil die Irrealität der Fiktion trotz aller „willing suspension of disbelief“ während der ästhetischen Erfahrung ständig latent miterfahren wird. Dafür sorgen schon äußere „Fiktionssignale“, etwa der Umstand, dass ich ein Buch in der Hand halte, das ich lese, oder dass ich im Kino vor einer Leinwand sitze und einen auf diese Leinwand projizierten Film sehe. Die nackte Angst, die der Terminator in The Terminator auslöst, veranlasst mich nicht zum unmittelbaren Handeln, etwa zum panischen Davonrennen; würde mich hingegen in der Realität ein Killer gnadenlos verfolgen, würde mich meine Angst mit höchstem Nachdruck zum sofortigen Handeln zwingen. Dass die in der Erfahrung von Fiktionen empfundenen Gefühle andere Reaktionen zeitigen, als wenn die gleichen Gefühle in realen Sinnzusammenhängen empfunden werden, bedeutet allerdings keineswegs, dass diese Gefühle nicht wirklich empfundene Gefühle seien. Wenn sie nicht wahrhaftig empfunden wären, wie sollte dann ihr „Quasi-Empfinden“ neurobiologisch und psychologisch zu erklären sein? Der Begriff von „Quasi-Gefühlen“ erscheint mir unsinnig und verschiebt nur das Fiktionalitätsproblem in die Biologie und Psychologie, wo es dunkel und unverstanden bleibt.

Auch Jason Holt müsste eigentlich zu derselben Einschätzung gelangen, wenn er auf S. 144 auf die Funktionen des Fiktiven eingeht und ganz richtig feststellt, dass eine der Funktionen darin zu liegen scheint, unser Repertoire an möglichen Gefühlsregungen anhand von Fiktionen für die Wirklichkeit zu „kalibrieren“. Hierin, in der generellen Erhellung der Funktionalität des Fiktiven, sehe ich überhaupt die wichtigste Fragerichtung der Ästhetik. Warum gibt es überhaupt Fiktionen? Was leisten Fiktionen für den Menschen? Sind Fiktionen womöglich eine elementare Funktion unseres Verstandes, unseres Bewusstseins oder auch unseres Unterbewusstseins? Der Philosoph Hans Vaihinger etwa hat in seinem Buch Die Philosophie des Als Ob (1911) diesen Gedanken zum Kern seines erkenntnisphilosophischen Systems gemacht. Der Literaturwissenschaftler und Theoretiker der Rezeptionsästhetik Wolfgang Iser sprach in seinem Buch Das Fiktive und das Imaginäre (1991) treffend von der „Fiktionsbedürftigkeit des Menschen“, und der Literaturwissenschaftler Hans Robert Jauß kennzeichnete in seinem Buch Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik (1982) die ästhetische Identifikation als „Selbstgenuss im Fremdgenuss“. Holt hingegen hält die Funktionen des Fiktiven ausdrücklich für nebensächlich („These considerations, while legitimate, might seem to miss the point“) und stellt sich stattdessen die bizarre Frage, ob die empfundenen Gefühle im Einzelfall objektiv und rational gerechtfertigt (!) seien (vgl. S. 144f.). Vor dem Terminator Angst zu empfinden sei beispielsweise für einen Menschen, der die zukünftige Möglichkeit von Künstlicher Intelligenz einräumt, eher zu rechtfertigen als für jemanden, der diese Möglichkeit kategorisch verneint. Dieses seltsame Verdikt ist nichts weiter als wertender Science-Fiction-Snobismus, trägt jedoch nichts zum tieferen Verständnis von Fiktionen, diesen so merkwürdigen wie faszinierenden Erscheinungsformen unseres imaginierenden Erlebens, bei.

9. Metropolis

In seinem Essay „The Dialectic of Enlightenment in Metropolis“ (S. 153–170) versucht Jerold J. Abrams, eine neue Auslegung des monumentalen Science-Fiction-Meisterwerks von Fritz Lang im Lichte des philosophischen Werks Dialektik der Aufklärung (1947) von Max Horkheimer und Theodor Adorno zu gewinnen. Horkheimers und Adornos Buch ist die vielleicht einflussreichste Kritik des Prozesses der Aufklärung, eine rhetorisch bestechende „mid-twentieth-century analysis of the rise and fall of modernity“ (S. 157). Nach Horkheimer und Adorno hat der Prozess der Aufklärung den Himmel von seinen Göttern entvölkert und die Welt durch ihre technologische Nutzbarmachung unter die Herrschaft des Menschen gezwungen. Dabei ordnete die Aufklärung auch den Menschen selbst zunehmend auf rational kalkulierte Zwecke zu, bis sie schließlich, nach der Zerstörung sämtlicher Mythen, sich selbst als Mythos attackierte und in letzter, radikaler Konsequenz nur noch – mit Nietzsche – als nihilistischen „Willen zur Macht“ begriff. So bereitete sie den Weg für den unmenschlichen Totalitarismus, der schließlich regressiv wieder in neue Mythologien umschlug. Fanal dieser Entwicklung ist das Abrutschen in den irrationalen Wahn, wie es das Nazi-Regime unter Adolf Hitler demonstriert hat.

Abramsʼ These ist nun, dass sich der weit gespannte Bogen des Prozesses der Aufklärung, den Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik skizzieren, bereits im 20 Jahre früher entstandenen Film Metropolis wiederfindet und dort die wesentliche Aussage des Films konstituiert. Der Kollaps der Gesellschaft von Metropolis sei praktisch die ästhetische Versinnbildlichung der Regression des totalitären Staates, der postulierten Endstufe der selbstzerstörerischen Aufklärung – ein alles vernichtender Abstieg in Mythos und Wahn. Abrams versucht dabei, die Wahrscheinlichkeit dieser These mit der Feststellung zu untermauern, dass Fritz Lang und Theodor Adorno gute Freunde gewesen waren und ähnliche Ansichten über die Krise der Moderne miteinander geteilt hätten (vgl. S. 157). In der Analyse des Films selbst entdeckt Abrams tatsächlich eine Reihe von Momenten, die grosso modo in Einklang mit Horkheimers und Adornos geschichtsphilosophischem Modell gebracht werden können. Andererseits nimmt er aber auch einige gravierende Anpassungen vor, die diskussionswürdig sind.

So will Abrams beispielsweise den Nachweis zu führen, dass das Gesellschaftssystem von Metropolis, korrespondierend mit Horkheimers und Adornos Endstufe der Aufklärung, faschistisch sei: „Metropolis is no democracy but a fascist totalitarian state where absolute order is the rule, where the elite enjoy power and privilege and the workers are slaves“ (S. 163). Wenn es auch im Kern zutrifft, dass die hierarchische Gesellschaft von Metropolis mit Joh Fredersen als unumschränkten Herrscher an der Spitze totalitäre Züge trägt – nicht umsonst ist die vermeintliche Idealisierung einer „protofaschistischen“ Utopie seit Siegfried Kracauers einflussreicher Kritik an Metropolis, die er in seinem Buch From Caligari to Hitler (1947) ausführte, der vielleicht häufigste Vorwurf, der dem Film und Fritz Lang gemacht wurde –, schießt der Faschismusbegriff hier weit über das Ziel hinaus.

So behauptet Abrams, dass das Leben der Bürger in der Oberstadt von Metropolis ebenso radikal durchorganisiert, kontrolliert und gleichgeschaltet sei wie das der geknechteten Arbeiter in den Maschinensälen. Seine Argumente dafür sind jedoch wenig überzeugend. Stellen beispielsweise die Aktivitäten in den „Ewigen Gärten“ wirklich „perfectly ordered rituals of sexual behavior“ (S. 163) dar? Abrams verweist auf die Kontrolle durch den Zeremonienmeister, der die Ewigen Gärten leitet, und die „roboterhafte“ Art und Weise, wie sich die Frauen vor Freder herumdrehend offerieren, und erklärt:

Indeed, Metropolisʼs fundamental aim is to dissolve humanity into robotics, until the human spirit is gradually lost. And this holds not just for the workers but for everyone in Metropolis (S. 164).

So lässt sich wohl argumentieren. Zwingend ist diese Sichtweise allerdings nicht. Die Szenen in den Ewigen Gärten sind wohl naheliegender nicht als Symbolisierung von „sexuellen Ritualen“, sondern als die formal abstrahierende Darstellung eines Bordells zu interpretieren. Fritz Langs formaler Gestaltungswille, seine nahezu obsessive Präzision in der Kontrolle seiner Darsteller und Bildkompositionen, hat den in Rede stehenden Szenen unverkennbar ihren Stempel aufgedrückt – ein Umstand, der von Abrams überhaupt nicht berücksichtigt wird. Inhaltlich lässt sich zwar Abrams durchaus zustimmen, dass der Sex in den Ewigen Gärten zu einer Funktion des Herrschaftsinteresses von Joh Fredersen „verkommen“ ist. Aber ist das schon „faschistisch“ zu nennen? Oder nehmen wir die Zerstreuungen der gehobenen Schichten von Metropolis im Yoshiwara-Klub: Sind auch diese „perfectly ordered“, verfolgen auch sie das Ziel, „to dissolve humanity into robotics“, sind sie ebenso Ausdruck oder gar Symbol einer „faschistischen“ Gesellschaft?

Tatsächlich fehlen in der Darstellung des Herrschaftssystems in Metropolis, die ohnehin diffus ausfällt und daher kaum im Fokus der Aussageabsichten Fritz Langs gestanden haben kann, wesentliche Merkmale des Faschismus. Joh Fredersens Macht ist unumschränkt, aber er ist ein kühler Kapitalist, kein wahnsinniger „Führer“; „der Schmale“ ist Fredersens Geheimagent, aber kein mörderischer Gestapo-Offizier; es gibt keinen tödlichen Apparat absoluter Kontrolle, und somit erscheint die Gesellschaft von Metropolis auch nicht als vorgreifende Skizze der Diktatur des Nationalsozialismus.

Der sicherlich wichtigste Unterschied ist, dass es in Metropolis keine faschistische Ideologie gibt, die extreme irrationale Ziele formuliert und dafür über Millionen von Leichen geht, wie es später im Dritten Reich der Fall war. Das höchste gültige Ideal in Metropolis ist – noch – das nüchterne Programm der Aufklärung selbst, das aus der Gesellschaft ein gigantisches industrielles Räderwerk gemacht hat, und torpediert wird es mit althergebrachten Elementen der marxistischen Kapitalismuskritik, die freilich in eine neue utopische Zielsetzung eingespannt werden. In Marias Turmbau-zu-Babel-Erzählung wird der Turmbau, die Errichtung der Metropolis, zu einem edlen Selbstzweck erklärt, der nicht in Frage gestellt wird – er ist jedoch nicht das Mittel zur Ausübung eines irrationalen Glaubens. Der Turmbau erfolgt nicht zum Lobpreis eines Gottes, auch nicht Joh Fredersens, sondern um des Menschen und seiner Fähigkeiten selbst willen: Im Turmbau soll sich die zu kühnen Werken befähigte Menschheit ausdrücken und vollenden. Das Werk selbst verheißt in seiner Erschaffung und Kontemplation Glückseligkeit. Joh Fredersen schwelgt im Anblick der stolzen Stadt, seiner Schöpfung, die wie ein präzise eingestelltes Uhrwerk zu funktionieren scheint – und ihm genug ist. Und es ist der aus dem Programm der Aufklärung resultierende technische Fortschritt, versinnbildlicht in der Moloch-Maschine, der die Arbeitermassen knechtet und verschlingt, nicht die im Dienste einer wahnsinnigen Herrenmenschen-Ideologie tötende bewaffnete Macht eines faschistischen Terrorregimes.

Der Faschismusbegriff in Abramsʼ Interpretation von Metropolis resultiert somit nicht aus einer genauen Analyse des Films und versäumt zudem die Pflicht, zunächst den Faschismusbegriff selbst zu reflektieren und zu klären. Stattdessen ist er lediglich aus Horkheimers und Adornos Anklage der Aufklärung importiert, deren Gültigkeit in Metropolis nachgewiesen werden soll. Immerhin ließe sich der Faschismusbegriff noch mit einigen weiteren Verrenkungen absichern, wenn man denn wollte. Scharen von Kritikern haben Metropolis im Gefolge von Siegfried Kracauer schon als faschistisch oder protofaschistisch gegeißelt, worauf ich bereits hinwies. In der Regel stützten sie sich dabei wie Abrams auf die totalitäre Herrschaft von Joh Fredersen und auf eine Reihe weiterer Elemente, die rückblickend faschistisch anmuten: vor allem das von Kracauer so genannte „Ornament der Masse“, das später in den pompösen Selbstinszenierungen der NSDAP und in Leni Riefenstahls Propagandafilmen wiederkehrt; die monumentale, klotzige Architektur der giant city – obwohl diese bei genauerem Hinsehen das zeitgenössische New York sowie die zeitgenössisch-avangardistische Bauhaus-Architektur aufgreift und mit dem wie aus Albträumen entsprungenen, halluzinatorischen Kulissenstil des Caligari-Films von Robert Wiene vermischt, als dass sie dem gigantomanischen, pseudo-antiken Stil Albert Speers vorgriffe –; oder die strahlenden blonden Recken im sportlichen Wettkampf, die vielen wie eine Vorform des faschistischen Arierkultes erschienen.

All diese Elemente wurden entweder als protofaschistische Denkfiguren Fritz Langs mehr oder minder scharf verurteilt oder aber, milder, protofaschistischen Affekten und Strömungen zugeordnet, die in der Kultur der Weimarer Republik virulent wurden und in Metropolis ihren naiven Reflex fanden. Dass freilich die Nationalsozialisten selbst Metropolis, ein unverkennbar avangardistisches Kunstwerk, entschieden ablehnten und als bolschewistisch-jüdisches Machwerk verspotteten, worauf Thomas Elsaesser hingewiesen hat (Metropolis. Der Filmklassiker von Fritz Lang [Hamburg, Wien 2000], S. 63–65), wurde von den Kritikern dabei über lange Zeit und zum Teil bis heute ignoriert. Wie dem auch sei: Es mögen sich wohl Quellen und Strömungen in Metropolis aufzeigen lassen, aus denen später auch die Ästhetik des Nationalsozialismus geschöpft hatte. Die Zusammenhänge bezeichnen jedoch keine historischen Zwangsläufigkeiten. Metropolis war nicht die Ursache, nicht einmal eine Ursache für das Dritte Reich, und ein in voller Blüte stehender Faschismus ist in Metropolis nicht nachzuweisen.

Im letzten Schritt seiner Argumentation versucht Abrams zu zeigen, dass auch Horkheimers und Adornos Analyse vom Zusammenbruch der Aufklärung, die Regression in Mythos und Wahn, bereits in Metropolis ästhetisch antizipiert worden sei. Jener Teil der Dialektik der Aufklärung, der das Abrutschen in die unmenschlichen Schrecken des Faschismus als zwangsläufige Konsequenz in der Geschichte der Aufklärung auffasst, ist schon für sich genommen höchst fragwürdig. Das hermeneutische Verfahren hingegen, mit dem Abrams diese Konsequenz in Metropolis nachweisen will, ist inakzeptabel, da es blind ist für den kategorischen Unterschied zwischen dem ästhetischen Erleben des Publikums und dem fiktiven Erleben der Figuren; beide Bereiche werden hier heillos miteinander vermengt.

So listet Abrams eine ganze Reihe mythologischer und mystischer Motive in Metropolis auf, in denen er „the fusion of technototalitarianism and ancient mythology“ erkennen will (S. 166). Der Name Joh etwa klingt – nach Enno Patalas – an den Namen Jehova an, womit der Herrscher von Metropolis als Gott gekennzeichnet wird. Hel, die ehemalige Gemahlin Johs, trägt ebenfalls den Namen einer Gottheit, sie ist die nordische Göttin der Unterwelt, die Tod und Verderben in die Welt bringt. Die Ewigen Gärten sind eine Allegorie auf den paradiesischen Garten Eden, wo Freder ahnungslos spielt, bis ihn Erkenntnis ernüchtert und er die Gärten verlässt. Der Turm zu Babel, Joh Fredersens Machtzentrum, ist ein biblisches Symbol, das von Hybris und Untergang kündet. Die Moloch-Maschine verweist auf den biblischen Moloch der Ammoniter. Freder sieht in einer Halluzination die sieben Todsünden und den Tod selbst, er sieht auch Rotwangs Maschinen-Maria, die in ihrem erotischen Tanz die Hure Babylon inkarniert. Rotwang selbst schließlich hat sich einem irrationalen Mystizismus zugewandt, wie sich in den Hexenfüßen auf seiner Tür und in seinem Labor ablesen lässt.

Nichts von alledem jedoch belegt die Regression der fiktiven Gesellschaft der Stadt Metropolis ins Mythische und Mystische, da all diese Motive und Symbole einen komplexen Bezugs- und Deutungsrahmen für das Publikum, nicht aber für die fiktiven Figuren im Film herstellen.

Joh Fredersen hält sich nicht wirklich und wahrhaftig für einen Gott, und nur dies würde seinen Rückfall in mythisches Denken belegen – es reicht nicht aus nachzuweisen, dass Fredersen sich womöglich wie ein Gott sieht oder fühlt. Ebenso ist Hel für Fredersen oder Rotwang keine wirkliche und wahrhaftige Gottheit, sondern die einst geliebte Frau aus Fleisch und Blut, an die beide ihr Herz verloren. Die gigantische Büste, mit der Rotwang ihr ein Denkmal gesetzt hat, ist wohl durchaus ihrer obsessiven Verehrung gewidmet, Hel wird aber deshalb noch lange nicht von Rotwang als Gottheit begriffen. Freder feiert in den Ewigen Gärten keinen mythischen Kult und identifiziert sich auch nicht mit dem mythischen Adam, wenn er diesen Ort aufsucht. Und der Turm von Babel heißt nicht etwa so, weil sein Namensgeber Joh Fredersen damit den drohenden Kollaps seiner Stadt symbolisieren wollte. All diese mythischen Symbole in Metropolis werden erst in der ästhetischen Erfahrung des Publikums aktualisiert und entfalten dort ihre Bedeutungen.

Es gibt nur wenige Ausnahmen, also Symbole, die innerhalb der Fiktion selbst zum Tragen kommen. Maria predigt zu den Arbeitern in mythischen Gleichnissen, doch lässt sich das kaum für einen Rückfall in mythisches Denken in Anspruch nehmen; dass die Arbeiter die Gleichnisse rational auf ihre Situation zu übertragen haben, steht außer Frage. Freder sieht in seinen Halluzinationen die Moloch-Maschine, die Hure Babylon, die sieben Todsünden und den Tod, und all diese Symbole motivieren ihn, gegen das Herrschaftssystem seines Vaters aufzubegehren. Nachdem er seine halluzinatorischen Schwächeanfälle überwunden hat, ist Freder jedoch wieder Herr seiner Sinne und handelt vollkommen rational; er ist keineswegs „absolutely mad“ (S. 168), wie Abrams behauptet, und ist das nicht einmal in seinen Halluzinationen selbst. Und Rotwang schließlich, eine Reinkarnation von Dr. Faustus, hat offensichtlich die Grenzen rationaler Forschung überschritten und irrationale Gefilde des Wissens betreten, um das Geheimnis des Lebens zu ergründen und den Maschinenmenschen zu beleben. Insofern ist Rotwang tatsächlich zum Mystiker geworden, und der Hexenfuß, der an der Wand über dem Maschinenmenschen prangt und vor allem vom Publikum als Symbol für Unheil entziffert werden soll, ließe sich gleichzeitig als mystisches Bekenntnis Rotwangs interpretieren. Doch auch hier sollte nicht übersehen werden, dass Rotwangs Mystizismus und sein sich später entfaltender Wahn nicht etwa aus der Schmähung und Verachtung des rationalen Denkens an sich entspringt, sondern aus der verzehrenden Liebe zu Hel, die Rotwang wiedererschaffen will. In dieser obsessiven Gefühlregung einen Kollaps der Aufklärung symbolisiert zu sehen, der nicht nur Rotwang, sondern Metropolis als Ganzes betrifft, ist allenfalls mit mehrfachen interpretativen Permutationen möglich und erscheint mir daher zu weit hergeholt.

Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung findet sich also keineswegs eins zu eins in Metropolis wieder, und es ist auch nichts mit Fritz Langs angeblicher „prophetic vision“, über die Abrams im Fazit staunt, nach der Lang die Schlussfolgerungen der Dialektik der Aufklärung bereits 20 Jahre vor Erscheinen des Buchs ästhetisch antizipiert habe. Die Quellen für die Kritik der Moderne in Metropolis sind viel naheliegender in der reichhaltigen Kultur- und Kapitalismuskritik zu suchen, die zur Zeit von Metropolis bereits existierte und später auch Horkheimer und Adorno als Grundlagen dienten. Eine der prominentesten Schriften dieser Art war etwa Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes (1918/1922), eine andere Max Webers Wissenschaft als Berufung (1919), in der Weber die Entzauberung der Welt durch die moderne Wissenschaft analysiert und postuliert, dass die fortschreitende Rationalisierung der Welt alle Bedeutungen, die nicht rein praktischen und technischen Zwecken dienen, zu löschen droht.

10. 1984

Der Essay „Imagining the Future, Contemplating the Past: The Screen Versions of 1984“ (S. 171–190) von R. Barton Palmer zählt zu den interessantesten des Sammelbandes – und ist, fast schon bezeichnend, von einem Literaturwissenschaftler statt einem Philosophen verfasst. Palmer operiert mit literargeschichtlichen, literarfunktionalen und genrespezifischen Begriffen, die dem Verstehen narrativ-ästhetischer Artefakte am Ende womöglich doch angemessener sind als philosophische, und im Gegensatz zu den Autoren vieler anderer Beiträge verfährt Palmer auch – gewissenhafter Interpret der schönen Künste, der er ist – mit einer genauen Analyse der filmischen Bilder, um seine Thesen zu belegen. So weist er überzeugend nach, dass die erste Verfilmung von George Orwells dystopischen Roman 1984 (1948) von Michael Anderson aus dem Jahre 1956 direkt auf die Ängste des Kalten Krieges rekurrierte, die das damalige Publikum bewegte – eine ungute Stimmung, nach der „the dreadful is still about to happen“. In zwei filmischen Genres der Fünfzigerjahre fand diese Stimmung vor allem ihren Niederschlag – im Science-Fiction-Film und im Film Noir –, und bei der Bildersprache beider Genres bediente sich auch die erste Verfilmung von 1984. Der Film sprach auf diese Weise „mit der Zukunft“ – freilich einer konstruierten, immer als künstlich erkennbaren, „metafiktionalen“ Zukunft, in der die Ängste des zeitgenössischen Publikums als bereits realisiert dargestellt wurden. In diesem Sinne stellte der Film wie jede funktionierende, „relevante“ Dystopie eine „symptomatic analysis of the present“ dar (S. 175) und war seiner Zeit und seinem Publikum angemessen.

Die jüngere Verfilmung des Stoffes von Michael Radford aus dem Jahre 1984 hingegen macht, so Palmer, aus Orwells Roman ein Museumsstück – ein vom Regisseur und seinem Publikum verehrtes, aber irrelevant gewordenes Werk. Die echt dystopische, engagierte Haltung, die in der Zukunftsphantasie Ängste und Wünsche der Gegenwart verhandelt, ist in diesem Film verschwunden, und zwar nicht, weil Orwells Roman zeitlich zu weit zurückliegt und uns daher nichts mehr zu sagen hätte, sondern weil Radford nach eigenen Bekundungen in Interviews gar nicht das Ziel verfolgt hatte, zeitgenössische Ängste und Wünsche an Orwells Dystopie anzuschließen und durch sie auf originelle Art und Weise zu aktualisieren. Die tiefere Ursache hierfür sieht Palmer im geistigen Klima der Postmoderne, die in der Negierung des aufklärerischen, geschichtsteleologischen Fortschrittsglaubens unfähig geworden ist, die Geschichte wie in Orwells Roman als eine Entwicklung zu sehen, um die gerungen werden muss, die eine Richtung nehmen und gelingen oder scheitern kann. Im gegenwärtigen kontinuierlichen Strom der Zeit, in dem sich ständig alles mit immer größerer Rasanz wandelt und nichts Bestand zu haben scheint, macht am Ende keine Veränderung einen signifikanten Unterschied – so die Theoretiker der Postmoderne.

Radfords Film vermochte nicht Orwells 1984 zu aktualisieren, da es – scheinbar – keine kollektiv gewünschte oder gefürchtete Zukunft mehr gab, an die er hätte anknüpfen können. Skurrilerweise verbindet Palmer Radfords Film stattdessen mit dem britischen Heritage Film der Achtzigerjahre, mit Filmen wie den Kostümdramen von Merchant Ivory à la Zimmer mit Aussicht (1985), denn ähnlich wie diese das literarische Erbe und die aristokratisch-burgeoise Welt der Belle Époque als historische Panoramen vergolden, die nur noch nostalgisch bestaunt werden sollen, wird in Radfords Film das heruntergekommene London der kargen Nachkriegszeit mit seinen viktorianischen Hinterlassenschaften zum bloßen, der heutigen Zeit nichts mehr mitteilenden nostalgischen Gemälde und Orwell zum still bewunderten Romancier einer harten, untergegangenen Zeit, in der kämpferische Dystopien noch gesellschaftliche Bedeutung beanspruchen konnten.

Die Theorie der Postmoderne hat, wie sich längst gezeigt hat, der Geschichte verfrüht den Totenschein ausgestellt. Sie scheint mehr ein ideologisches Klima denn eine Entwicklung der Geschichte selbst zu beschreiben und wäre einige Diskussion wert, wofür hier nicht der Ort sein kann. Es verwundert allerdings kaum, dass die Ideologie der Postmoderne besonders in den satten, modefixierten und hedonistischen Achtzigerjahren zu blühen vermochte und demgemäß offenbar niemand in Radfords Filmteam etwas dabei fand, aus Orwells grimmiger Dystopie einen sinnentleerten Eurythmics-Popsong zu machen.

Die spannendste Konsequenz, die Palmer in seinem Essay zieht, ist, dass er entgegen der unter Science-Fiction-Fans verbreiteten opinio communis die ältere 1984-Verfilmung von Michael Anderson höher schätzt als die jüngere von Michael Radford. Ein Grund, Andersons Film wieder einmal aufmerksam anzusehen.

11. Alphaville

Der Essay „Disenchantment and Rebellion in Alphaville“ (S. 191–205) von Alan Woolfolk nimmt einmal mehr Susan Sontags berühmt gewordenes Wort auf, nach dem der Science-Fiction-Film vor allem „the imagination of disaster“ sei, und erkennt in Jean-Luc Godards energiegeladenem Nouvelle-Vague-Film ein Kunstwerk, das gegen das seelische Desaster der technokratischen Industriegesellschaft aufbegehrt. Anhand von Max Webers Wissenschaft als Berufung (1919) erläutert Woolfolk, wie der Film die postmoderne Industriegesellschaft interpretiert: Sie ist „entzaubert“, das heißt aller Metaphysik und höherer Sinngebungen beraubt, indem sie sämtliche Lebensbereiche des Menschen rationalisiert und auf praktische Zwecke und Zwänge zuschneidet. Schlüssig zeigt Woolfolk die Beziehungen von Alphaville zu den wichtigsten Dystopien der Science-Fiction-Literatur auf, vor allem zu Aldous Huxleys Brave New World, wo die Herrenkaste „Alphas“ heißt, sodass sich Godard vermutlich dort zum Titel seines Films inspirieren ließ. Und er liefert wichtige Beobachtungen in der Analyse des Films – etwa, dass die Stadt Alphaville, das moderne Paris des Stahlbetons, als eine Ansammlung von „Nicht-Orten“ bzw. „Orten des Durchgangs“ dargestellt wird, in der niemand heimisch zu werden vermag. Das Herkommen dieses Elements und einer Reihe weiterer Merkmale und Gestaltungsmittel von Alphaville verortet Woolfolk korrekterweise im Film Noir, und er versäumt auch nicht, die Selbstreferenzialität des Films als Film, das bewusste und mit den Erwartungshaltungen des Zuschauers brechende Spiel mit den Möglichkeiten des Mediums Film zu betonen.

Die Rettung, die Jean-Luc Godard vor der sinnentleerten Postmoderne anbietet, liegt nach Woolfolks Deutung in der Wiederbelebung der Lyrik, quasi einem Wiederfinden der Sprache in ihr, und in einer „gezügelten“, verfeinerten und von wahrhafter Liebe durchdrungenen Form der Erotik. In diesen beiden Ausdrucksformen, so Woolfolk, lässt Godard „room for the hope of an enchanted future“. Zugleich gibt Woolfolk – zu Recht – zu bedenken, dass diese Lösung etwas hochgradig Intellektuelles und Elitäres an sich hat – wie immer man dies nun bewerten möchte.

Woolfolks Essay ist ein scharfsichtiger und gelungener Diskurs über Godards Alphaville, diesen wundervoll sperrigen und ambitionierten Science-Fiction-Kunstfilm. Ein Kritikpunkt ist mir allerdings doch aufgefallen und betrifft Woolfolks Verständnis der Hauptfigur Lemmy Caution. Im Gegensatz zur gängigen Auffassung sieht Woolfolk in Lemmy Caution keine Parodie des Film-Noir-Helden, sondern lediglich ein „Pastiche“, eine pure, „neutrale“ Mimikry desselben. Eine Parodie kann Lemmy Caution nach Woolfolk nicht sein, da Parodie einen allgemeingültigen sozialen Code, eine Norm voraussetzte, die parodistisch gebrochen werden kann. Die Postmoderne aber ist von der „proliferation of social norms and cultural fragmentation“ gekennzeichnet, mit der die Diversität der Popkultur einhergeht. „In other words, one cannot parody popular art and naive camp in a postmodern age but only mimic them more or less well“ (vgl. S. 199).

Das ist ein hübscher Trugschluss, der die postmoderne Kunst und ihr immerwährendes Lamento über unsere innere Entfremdung und Zerrissenheit viel zu ernst nimmt – so ernst, dass ihm die Vorstellung, dass eben auch die postmoderne Kunst parodiert und damit in Frage gestellt werden könnte, nahezu blasphemisch erscheint. Die Zeichentrickserie Die Simpsons, die vor Parodien auf unsere postmoderne Popkultur nur so strotzt, ist nur ein banales Gegenbeispiel. Dass die sozialen Codes und Normen unserer pluralistischen Zeit nicht mehr in Stein gemeißelt, sondern vielfältig, gleichberechtigt koexistent und flexibel geworden sind, schließt nicht aus, dass diese nicht auch parodiert werden könnten. Im Gegenteil: Lädt die Absurdität unserer postmodernen Welt nicht geradewegs zu ihrem Verlachen ein? Es ist bedauerlich, dass Woolfolk offenbar der sprühende Humor entgangen ist, den Godard mit seiner grotesken Parodie des Noir-Helden und des Noir-Films insgesamt in Alphaville auskostet. Denn bei aller ästhetischen Ernsthaftigkeit des Films ist er an vielen Stellen auch saukomisch. Und meinethalben mag man auch dies wiederum als kongeniale Brechung der bierernsten Erwartungshaltung aller Kunstbeflissenen sehen – wenn man denn will.

12. The Matrix

The Matrix (1999) gehört zu den wenigen Science-Fiction-Filmen, die die Zunft der Philosophen seit jeher in jauchzende Verzückung versetzt hat. Es gibt ganze Bücher, die sich mit den philosophischen Referenzen und Schlussfolgerungen dieses Films beschäftigen. In „The Matrix, the Cave, and the Cogito“ (S. 207–221) erläutert Mark T. Conard die wichtigsten philosophischen Säulen, auf denen der Film aufgebaut ist. Im Film ist die gesamte Menschheit der Zukunft von einem Supercomputer auf perfide Art und Weise versklavt worden: Die Menschen, zu bloßen Energiequellen für den Computer degradiert, wachsen in Glastanks heran und sind dabei in einen lebenslangen Tiefschlaf versetzt, während in ihre Gehirne ständig eine computergenerierte virtuelle Realität, die „Matrix“, eingespeist wird, die ihnen ein gewöhnliches Leben vorgaukelt. Das Erleben in der Matrix wird von den Menschen als ihre tatsächliche Wirklichkeit wahrgenommen; sie wissen nichts davon, dass sie in Wahrheit nur träumen, in Glastanks liegen und an einen Supercomputer angeschlossen sind. Die allegorischen Anspielungen auf Platons Höhlengleichnis und René Descartesʼ Philosophie des radikalen Zweifels sind offensichtlich. Beide Philosophien gehen von der Vorstellung aus, dass unsere gesamte Welterfahrung falsch und eine einzige Täuschung sein könnte; wie die Wirklichkeit „wirklich ist“, vermögen uns unsere Sinne nicht mit Sicherheit mitzuteilen. The Matrix spielt auf clevere Weise die von Platon und Descartes aufgeworfenen Fragen neu durch, der Film ist in gewisser Weise eine als Cyberpunk- und Live-Action-Anime-Spektakel gestylte Reinkarnation des Platonischen Höhlengleichnisses und Cartesischen Zweifels. In der Gestalt Neos entfaltet der Film außerdem eine Allegorie von Jesus Christus, dem Erlöser. Daneben finden sich noch zahlreiche andere Anspielungen auf mythologische und religiöse Motive wie beispielsweise auf das Orakel von Delphi.

Conard erhebt nun gegen den Film einen eigenartigen Vorwurf. Er beklagt, dass der Film – im Gegensatz zu Platon und Descartes – keine transzendente Perspektive, beispielsweise die Perspektive auf eine unbezweifelbare Gottheit, aufweist, die die Erkenntnis einer apriorischen, „wirklichen Wahrheit“ verbürgen könnte. Die absolute Gottesgewissheit, die Descartes gegen die bezweifelte Weltwahrnehmung gesetzt hat, spielt in The Matrix keine Rolle. Und auch die Christussymbolik wird ohne Gott durchgespielt und bleibt daher, wie Conard meint, leer. Neo ist nicht wirklich ein Messias, sondern ein gewöhnlicher Mensch, der nur innerhalb der Matrix außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt – beispielsweise kann er Pistolenkugeln ausweichen und andere phantastische Kampfbewegungen ausführen. In Platons Höhlengleichnis wäre dies, wie Conard korrekt feststellt, vergleichbar mit der Fähigkeit, als Höhlengefangener willentlich neue, noch nie gesehene Schatten an die Höhlenwand zu werfen. Conard übersieht jedoch, dass Neo mit diesen Fähigkeiten innerhalb der Matrix tatsächlich übernatürlich erscheint, er tatsächlich für einen göttlichen Messias gehalten werden könnte. Neo vollzieht in der Matrix nichts Geringeres als Wunder. Das Wunder aber ist seit jeher die anschaulichste Manifestation göttlichen Wirkens – und ist doch nur etwas, das mit den Sinnen wahrzunehmen ist. Neo mag kein Gott sein, aber er hat Einfluss auf die Matrix, und so birgt er womöglich auch das Vermögen, sie aufzubrechen und abzuschaffen.

Neo ist somit nirgendwo und für niemanden eine apriorisch gewisse, transzendente Instanz. Er kann darüberhinaus auch selbst nicht letzthinnig wissen, ob die Welt außerhalb der Matrix, wie Morpheus sie ihm erklärt und präsentiert, „wirklich so ist“ oder nicht ihrerseits auch eine große Täuschung darstellt, die etwa von den Computern für die aufsässigen Rebellen ins Werk gesetzt wurde. Gefragt, warum Morpheus sich seines Urteils über diese oder jene Wahrheit so sicher sei, antwortet Morpheus lediglich, dass er es einfach „weiß“ oder „fühlt“. Sein Bezugssystem unverrückbarer Wahrheiten gewinnt Morpheus somit nur aus dem subjektiven Gefühl oder aus der Irrationalität, er behauptet Wahrheiten, ohne für sie logische, verstandesgemäße Grundlagen vorweisen zu können. Es zeigt sich also, dass es in The Matrix schlichtweg keine transzendente Perspektive gibt. Aber ist das dem Film jetzt vorzuhalten, wie Conard es tut, oder liegt darin nicht möglicherweise eine philosophische Stärke?

Die Erkenntnisphilosophie hat seit jeher nach apriorischen oder transzendent verbürgten Wahrheiten gesucht, ohne je mit diesem Problem fertig geworden zu sein. Die Cartesische Gottesgewissheit hat die Philosophie schon vor Jahrhunderten ad acta gelegt, und um Platons Höhlengleichnis, demgemäß unsere Weltwahrnehmung nur die Schattenrisse der Dinge auf der Höhlenwand sind, ist es in dieser Hinsicht auch nicht besser bestellt. Was würde es denn, um im Gleichnis zu bleiben, bedeuten, wenn der Höhlengefangene, von seinen Fesseln befreit, aufstünde und die in helles Licht getauchte Wahrheit der Dinge, wie sie „wirklich“ sind, „direkt“ und „wirklich“ sehen würde? Wie sollte er sie denn sehen, wenn nicht mit seinen Sinnen, mit denen er immer schon sah? Ergäbe nicht auch dies eine vermittelte Erkenntnis der Dinge? Zeigt sich hier nicht, dass auch die in Platons Höhlengleichnis quasi als Frage oder Möglichkeit angelegte apriorische Perzeption der Wahrheit ein nie einholbares Ideal, ein Mythos, um nicht zu sagen ein Trugbild ist?